筑波山の裾野、酒寄ミカン園からの眺望

View from Sakayori Orange Orchards on the foot slope of Mt. Tsukuba

テーマ 43

裾野も楽しい筑波山21

BACK⏎ ⇒NEXT

直前のページに戻る

筑波山の裾野、酒寄ミカン園からの眺望View from Sakayori Orange Orchards on the foot slope of Mt. Tsukuba |

randum

テーマ 43 裾野も楽しい筑波山21 BACK⏎ ⇒NEXT 直前のページに戻る |

|

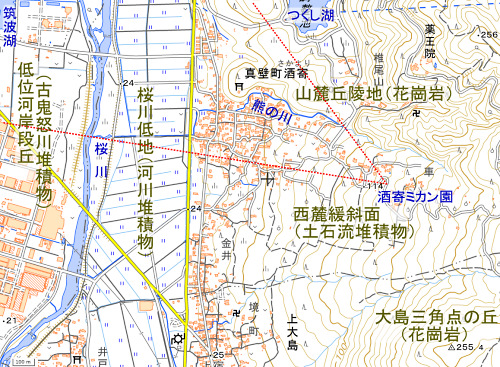

筑波山の西の裾野にある酒寄ミカン園から西方の関東平野を望むと、眼下に白い橋が架かる桜川が北(右)から南(左)へ流れている。 写真左端の遠方で上がっている煙のすぐ右には小貝川水管橋がかすかに見えるので、そこから右に伸びる白い筋は小貝川沿いの水田地帯で、その手前をこれと並行して伸びる帯状の森林は筑波台地(武蔵野段丘相当)の北端部である。 筑波台地の麓から手前、桜川までの間は古里川低地とか協和台地と呼ばれる低位の河岸段丘(立川段丘相当)で、今から3万年くらい前には古鬼怒川が流れていたところである。 写真下半分はミカン園のある西麓緩斜面であるが、右端には、この緩斜面の北を限る丘陵地(椎尾山)の一部が見える。この写真では見えないが、この丘陵地と緩斜面の境を熊の川という小川が流れている(右の地図参照)。 この川は男体山西面の急斜面を源流としており、西麓緩斜面に繰り返し土石流をもたらした二つの川の一つである。もう一つは緩斜面の南にある大島三角点の丘の北麓を流れる川で、これも源流は男体山西面の急傾斜地である。 どういうわけか、二つの川とも山麓緩斜面と丘陵地の境を流れている。このような川で大洪水や土石流が発生すれば、丘陵地の麓は洗われて削り取られる。 洪水流や土石流が川岸を削る形の侵食を側方侵食あるいは側刻と言うが、この場合では、側方侵食によって丘陵が削られ縮小する一方、山麓緩斜面はその分だけひろがることになる。 筑波山の広い山麓緩斜面(裾野)は、このような作用が何回も繰り返された結果出来たと考えられている*1)。 では、どうして川は丘陵地の縁を流れたがるのだろう? それについてはこちらをご覧ください。 *1) 池田 宏(2001):「地形を見る目」(古今書院)P.35-38。 2019年11月17日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 49.97, +140 4 28.38 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 302° |

筑波山の裾野、西麓緩斜面の地形図*2) 地理院地図を原図にして地名、地形名(地質)などを補足。 赤い点線は写真 PanoraGeo-No.667 の範囲(画角)。 |

PanoraGeo-No.667

![]() 拡大

拡大