画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

14. 三宅島、1983年噴火のまえとあと

Miyake-jima Island, before and after the 1983 eruption

2025年4月5日 増補改訂

溶岩流で埋没した阿古中学校 1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 4 44.77, +139 28 42.31 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 340° PanoraGeo-No.747 |

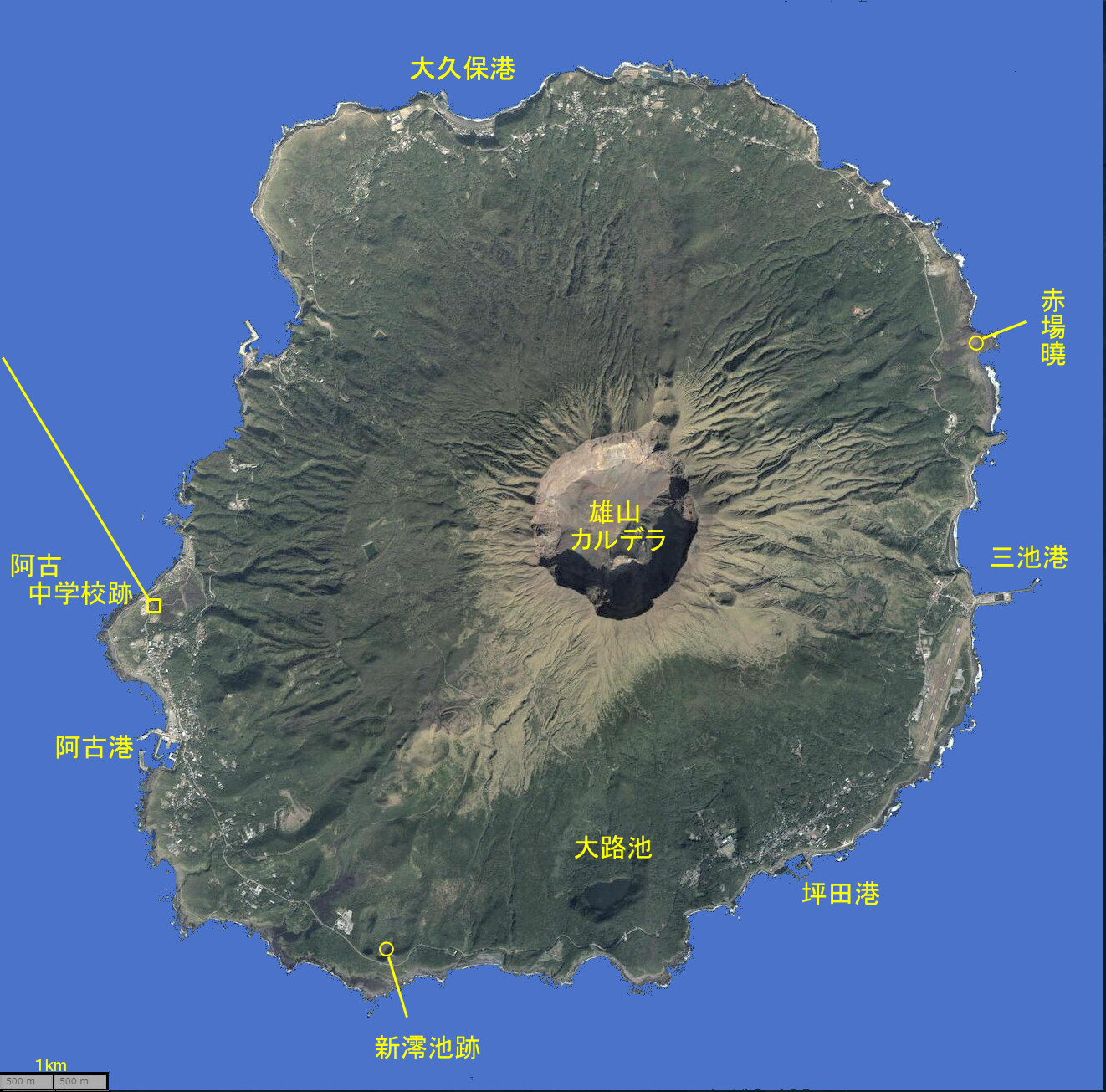

三宅島の空中写真Aerial photography of Miyake-jima Island |

目次へ Page

|

伊豆七島のひとつ三宅島は、雄山(755m)を最高峰とする火山島である。 雄山は活動的な火山で、20 世紀には、1940 年(昭和 15 年)、1962 年(昭和 37 年)、1983 年(昭和 58 年)、および 2000 年(平成 12 年)と、ほぼ 20 年おきに4回噴火している。

これらの最近の噴火は、比較的粘性の低い玄武岩質安山岩マグマによるもので、火口からマグマが飛沫(しぶき)となって放出され、火山礫となって周辺に堆積するという形の噴火が中心である。 この噴火による火山礫は気泡が多い黒っぽい色のスコリアが主である。 ストロンボリ式噴火と言われるこの種の噴火は、粘性の高いマグマの爆発的でしばしば火砕流を伴うブルカノ式噴火などに比べれば穏やかな方であるが、油断はできない。 1940 年の噴火では 11 人の犠牲者がでており、今回主に取り上げる 1983 年噴火では、この島最大の阿古集落が溶岩流で埋まるという衝撃的な事態が起きている。

上の空中写真において島の中心を占める直径 1.5㎞、深さ約 450m の窪地は、2000 年の活動でできた陥没カルデラである。 また、この活動では有毒ガス(二酸化硫黄)の噴出が長く続き、全島民の本土への避難が4年半にも及んだ。 2025 年現在でも、カルデラ内やカルデラ縁をはじめ、立ち入り規制区域が広く設定されており、観光客が雄山に自由に登山できる状況にはない。 村役場は、有毒ガスの危険のある東海岸の空港や三池港に近い本庁舎に代えて、西海岸の阿古の臨時庁舎を使っている。 しかし、有毒ガスの濃度は年々減少しており、2013 年にはガスマスクの常時携帯義務が解除されるなど、観光の環境は徐々に改善されつつある。

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 1 /10 |

1940 年噴火でできた赤場暁(あかばっきょう)ひょうたん山の火口Crater of Mt. Hyotan in Akabakkyo, formed by the eruption in 1940 |

Page

|

半世紀以上の休止の後、1940 年7月に、三宅島は火山活動を再開した。 雄山火山北東山腹の割れ目噴火に始まり、1カ月近く続く山頂噴火がそれに続いた。 山腹の割れ目火口からの溶岩流が山麓の赤場暁湾に流れ込み、同時に湾内に小さな二つの寄生火山(側火山)ができ、湾は埋まった。 二つ並んだ寄生火山はヒョウタンのように見えたので、ひょうたん山と呼ばれたが、海側のひとつは、海の波で侵食されて無くなり、この写真の一つだけになった。 この火山活動によって、赤場暁湾岸にあった集落が消滅し、11 人の死者がでている。

ひょうたん山は、マグマが飛沫状に噴出し、周りに降り積もる火山礫できた火山砕屑丘(火砕丘)である。 主にスコリアがでできた丘なので、スコリア丘ともいう。 火山砕屑丘は円錐形の小さな山体の割には大きな火口が特徴で、標高 59m のひょうたん山の火口の直径は 100m ほどある。 火口縁の高さが北部(写真左)と南部で大きく異なるため、火口一周は、ザラザラと滑りやすい急傾斜の上り下りで意外と大変。

赤場暁という名のもとになったと思われる岩石の赤い色は、火山砕屑物が高温酸化を受けた結果である。 すなわち、降り積もった後も火山砕屑物の高温な状態が続き、その間に、磁鉄鉱などの鉄分が空気と接して酸化し、赤色のヘマタイトという鉱物がができたためである。

1961年3月15日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 6 5.45, +139 33 41.34 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 95°

PanoraGeo-No.744

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 2 /10 |

三宅島のマグマ水蒸気爆発火口、新澪池Shimmyo-ike Pond, a crater by phreatomagmatic eruption in Miyake-jima Island |

Page

|

地下水がマグマと接して急速に蒸発してできた水蒸気の圧力で起こる噴火を水蒸気爆発という。 そのうち、地盤をつくる岩石の破片とともにマグマも噴出するものはマグマ水蒸気爆発という。 小規模な水蒸気爆発の場合にはマールという小さな円形の凹地ができる。

火山島では山体にしみ込んだ海水が関係することが多いので、マールはおもに山麓に分布する。 三宅島には島の南部の海岸近くに、この写真の新澪池(しんみょういけ)と大路池(たいろいけ)など三つのマールがある。 新澪池は、周囲を垂直な崖に囲まれて近づきがたく、美しい青い水を湛えた神秘的な池であった。

1961年3月18日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 2 56.89, +139 30 5.41 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 41

PanoraGeo-No.253

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 3 /10 |

三宅島1983年の噴火で涸れた新澪池Shimmyo-ike Pond dried by the eruption of Miyake-jima Island in 1983 |

Page

|

1983 年の三宅島における火山活動では、10 月3日 15 時 23 分ごろ始まった南西山腹の割れ目火口からの溶岩流出に引き続き、16 時 38 分より、南部の海岸付近でマグマ水蒸気爆発が繰り返し起こった。 写真は、このマグマ水蒸気爆発でできた海岸付近の地形を島の中腹から見下ろしたものである。 左の方には、新澪池が涸れてベージュ色の湖底を曝している。 1983 年の噴火では、新澪池に接した西(写真では右)と北西(右手前)にマグマ水蒸気爆発による新たな凹地(マール)が形成された。

これらのマールの向こうの海岸に見える黒っぽい高まりは、同時に起きたマグマ水蒸気爆発の噴出物(火山礫など)からなる新鼻新山(にっぱなしんざん)という火山砕屑丘(火砕丘)である。

この火山活動によって噴出された火山砕屑物(火山灰、火山礫など)は、東方の坪田地区に降り注ぎ、農作物などに大きな被害をもたらした。 また、三宅島一周道路(都道)がこの場所で切断されたことにより、溶岩流の危険にさらされた阿古地区住民が、反時計回りに、役場などのある坪田地区方面に避難することが不可能になってしまった。

1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 3 38.17, +139 30 5.70 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 182°

PanoraGeo-No.254

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 4 /10 |

雄山の南西山腹の噴火で放出された降下火山砕屑物Pyroclastic fall deposits released by the eruption on the southwest flank of Mt. Oyama |

Page

|

三宅島雄山火山の1983年噴火は、10月3日、15 時 23 分ごろ、雄山南西中腹 450m 付近の割れ目噴火からから始まった。 割れ目は北東-南東方向に次第に伸びて行き、最終的には 4.5km ほどになった。 大半のマグマは、割れ目から噴水あるいはカーテンのような形で噴出(溶岩噴泉)し、溶岩流となって西方へ流下した。 しかしマグマの一部は、列状に並ぶ多数の小火口から飛沫状に噴出(ストロンボリ式噴火)し、おもに火山礫からなる火山砕屑物(火砕物)を周辺に降り注いだ。 写真で道路脇の崖に見られるのは、そのように堆積した降下火山砕屑物である。 赤場暁のように、砕屑物は高温酸化を受けて赤くなっているが、比較的早く冷却した地表部は、スコリア本来の黒っぽい色である。

斜面には、熱い火砕物で根元を焼かれて倒れた無数の木の幹が転がっている。 火砕物供給源の小噴火口群はこの写真の左前方にあり、そこから噴出した火山礫が正面の丘を厚く覆っている。 そのように火砕物が厚いところでは、樹木が埋没・消失してしまい、何も残っていない。 一方、写真右端のように、火口から離れていて火砕物が薄いところの樹木は生き残っている。 倒木が目立つのはその中間で、火砕物がほどほどに堆積したところである。

1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 3 40.79 +139 30 3.64 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 38°

PanoraGeo-No.745

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 5 /10 |

1979年、緑豊かな三宅島阿古集落In 1979, the lush green village of Ako on Miyake-jima Island |

Page

|

阿古は三宅島の西海岸にあり、三宅村の五つの地区のうちではもっとも人口の多い地区(1983年1月1日時点 1359人)である。 写真は 1979 年に大規模な噴火が起こる4年あまり前の阿古集落の南半部である。 現在の阿古の人家は、阿古魚港や錆ケ浜がある南部に広がっているが、1983 年噴火以前には、海沿いの平坦地が広いこの場所に集中していた(参照:1970 年代の空中写真)。 海岸の平地や低い丘陵地には、黒潮が洗う温暖な気候に恵まれた豊かな緑に見え隠れして、多くの人家が立ち並んでいる。

右端に見える白いビルは、現在、火山体験遊歩道がある旧阿古中学校の校舎で、それに接した向こうにある赤い屋根は、1972 年にできたばかりの中学校体育館。 この体育館は 1983 年の溶岩流で完全に破壊され、跡形もないので、現在ではその存在を知る人も多くないようだ (証拠写真はこちら )。

はるかかなたの海面には、三宅村に属する無人島、大野原島が見える。

1979年8月13日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 4 49.64, +139 29 5.16 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 238°

PanoraGeo-No.255

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 6 /10 |

三宅島、阿古集落裏の斜面を流下した溶岩流Lava flow down the slope bihind Ako village, Miyake-jima Island |

Page

|

1983 年の三宅島雄山の噴火は 10 月3日 15 時 23 分ごろに始まった。 雄山の南西斜面、現在は七島展望台となっている二男山の近くにできた北北東-南南西方向の割れ目から溶岩が噴き出した。 溶岩流は三つに分かれて山腹を流れ下ったが、その一つが西北西に流れて阿古集落を襲った。

溶岩流は、噴火の開始から約2時間後の 17 時 20 分に、谷の出口で三宅島一周道路(都道)が通る鉄砲場と呼ばれるこの撮影地点に到達したことが、通信線の切断から推定されている。 噴火口から約 2.5km なので、溶岩流の速さは時速 1.3km くらいと推定できるが、この写真のように急なところではもっと速かったと思われる。 噴火7年後のこの写真では、電柱などの復旧は進んだが、黒々とした溶岩は流下当時の生々しさを残している。

この付近には、かつて自動車修理工場があり、道路の拡張で出来た崖に溶岩流で埋まった自動車が出て来た。 29 カ所ある三宅島ジオスポットの一つ「鉄砲場」である。 その場所から 50m くらいのこの写真の自動車残骸も、その修理工場に関係があるかもしれない。

島の北部へ通じる都道がこの場所で溶岩流によって遮断されたのは、避難する住民を乗せた最終の村営バスが通過した 10 分後だった。 そのあとまで踏みとどまった消防団員や警察官、および逃げ遅れた人たち合わせて 80 名は、阿古漁港から漁船に分乗して脱出した。

1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 4 47.33, +139 29 7.16 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 95°

PanoraGeo-No.257

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 7 /10 |

溶岩原野と化した旧阿古集落Old Ako village changed to a lava field |

Page

|

10 月3日 17 時 20 分ごろ、溶岩流は谷を出て阿古集落のある小さな平野に流入、左右に大きく広がった(参照: 2010 年の空中写真)。

写真は災害7年後、本文5ページの被災前の写真とほぼ同じ地点から、溶岩に埋没した阿古の平野を撮ったものである。 遠方右隅に家屋が若干見えるが、これは集落北部海岸沿い(夕景地区)の家屋である。 噴火後2日目や3日目(10 月5日)でも溶岩流の先端は一日に5m程度前進し続けていた。 これを止め、一軒でも多く溶岩流から守るために、東京から駆け付けた消防庁の部隊と地元の消防団が海水を吸い上げ放水し、溶岩流を固める溶岩冷却作戦を実施した。 その効果あってか、夕景地区では数十棟が埋没を免れている。

夕景地区をはじめ家屋の埋没焼失を免れた住民も、道路が無くては避難先から帰宅することができない。 これらの住民の強い要望から、表面だけは固まったがまだ相当熱い溶岩の上に仮設道路をつくるという、前代未聞の試みがなされた。 これが図らずも大成功。被災後1週間(10 月 10 日)に、この写真撮影地点(鉄砲場)で溶岩に埋没した三宅島一周道路の仮設道路が開通、19 日にはこの写真にある夕景地区への道路も開通した。

この溶岩流による阿古集落の建物の被害は、公共施設では、小中学校が埋没したほか、保育所や給食センターなど 10 棟が埋没、 民家では、民宿や旅館などの併用家屋を含めて、住家 340 棟が埋没焼失して 330 世帯が住み住処を失い、店舗、工場、物置などの非住家 82 棟 を合わせると、被害は 422棟 にのぼる*1)。

写真左手の遠方に見える白い大きなビルは旧阿古小学校の3階建て校舎で、その左に中学校の二階建て校舎の高い部分だけが白く見える。しかし赤い屋根の中学校体育館の姿はない。

*1) 東京都(1985): 記録 昭和58年 三宅島噴火災害。 阿古の溶岩流災害に関する最も詳しい資料。ファイルは 38MB と大きい。

1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 4 46.06, +139 29 6.29 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 283°

PanoraGeo-No.256

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 8 /10 |

三宅島阿古溶岩流の露頭Outcrop of the Miyake-jima Ako lava flow |

Page

|

阿古集落を埋没焼失させた溶岩流の先端部の露頭である。約5mの厚さの溶岩流の表面と底面は、破砕された多孔質な溶岩(クリンカー)で、内部は塊状の溶岩になっている。 溶岩流で埋没した小・中学校のところにつくられた火山体験遊歩道の説明版の記述をお借りすると、 「表面は空気にふれて早く冷え固まりますが、内部は流動的で、固まった溶岩を崩し壊しながら進んでいきます。 その結果、表面と底面には多孔質でとげとげしい溶岩のかけらが重なり、内部はゆっくり冷えて、均質でちみつな岩石になります。」 この露頭は、そばを流れる川の改修の際に撤去され、現在は存在しない。

写真上部には、これより古い時代の溶岩の露頭がある。その左端の部分は、人の横顔のように見えないだろうか。正面からだともっと人の顔に近い形に見え、人形岩と呼ばれる名所である。 これも、説明版の記述をお借りすると、「目を細めて微笑みかけるような顔、頭上には深緑の冠を戴いた「人形岩」。 穏やかで慈悲深いこの表情に、心の安らぎを覚えずにはいられない。 いつとはなく、この岩は島人のこの世の幸せと、来世を願う火の神の化身として崇められ、親しまれている。」

1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 4 55.94, +139 28 58.81 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 53°

PanoraGeo-No.746

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 9 /10 |

阿古溶岩流の末端、阿古小学校体育館Terminal of the Ako lava flow, the gym of Ako Elementary School |

Page

|

1983 年噴火の溶岩流で被災した阿古小・中学校の校舎は、阿古集落があった小さな平野の南部の海岸に建っていた。 この写真の手前は小学校の体育館で、向こうに小学校の校舎がある。両者の間を通り抜けた溶岩が角を出している。

阿古の平野に流れ込んだ溶岩流は面的に広がったが、その流れの中心は、少しでも低いところを選んで進み、この小・中学校の方へ流れて来た。 海まで 50m を残して止まったが、自然に止まったというより、小・中学校の頑丈な鉄筋コンクリートビルに止められたという感じで、学校が無ければ海にまで達していたかもしれない。 しかし、溶岩流の力も強力で、この体育館は、片側の壁が完全に破壊され、溶岩が館内を占領して止まっている。 片側の壁の支持が無くなった切妻屋根の垂木(たるき)の鉄骨が、手持ち無沙汰にぶら下がっている。

1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 4 47.65, +139 28 41.89 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 91°

PanoraGeo-No.748

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| 三宅島1983年噴火 | 10 /10 |

溶岩で埋まった阿古中学校と給食センターAko Junior High School and School Lunch Center buried in lava |

Page

|

10 月3日 15 時 23 分、雄山の中腹から流出した溶岩流は、約2時間後に阿古集落の入口に到達、その後、人家を焼き埋没しながら進んで、海岸の阿古小・中学校に達した。 ニ階建ての中学校校舎の屋上まで達した溶岩の厚さは 10m くらいと推定され、ほかの場所に比べてかなり厚い。 これは、阿古小・中学校のある場所が阿古の平野の中で最も低く、少しでも低いところを選ぶ溶岩の流れの中心に当っていたこと、および鉄筋コンクリートの頑丈な校舎に堰止められたためと思われる。 写真の左端にわずかに見えるのが中学校校舎の屋上で、手前には溶岩でほとんど埋まった状態の給食センター。 この左には中学校の体育館の大きな建物があったが、中ががらんどうの建物は強度が低いのか、跡形もない(参照:溶岩流に被災中の阿古小・中学校)。

10 月3日は、前日あった運動会の代休で生徒はいなかった。 先生方は噴火の情報が入ると重要書類などの持ち出しのために学校に駆けつけた。 通常、台風などの避難場所はこの小・中学校になっていたようで、噴火の一報が入った当初、避難する人たちが学校に集まって来た。 しかし、溶岩流発生という状況が分かると、即座に避難場所が島北部の三宅中学校に変更され、避難用の村営バス 11 台が阿古小学校前バス停に到着した。 この的確な判断に従った住民全員がバスや乗用車で三宅中学校などに避難し、一人の犠牲者も出なかった。これは特筆すべきことである。

1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 4 44.01, +139 28 42.75 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 72°

PanoraGeo-No.258

Amplified and revised on April 5, 2025