霞ヶ浦用水の調整池として造られたつくし湖

Tsukushi Lake built as a reservoir for Kasumigaura Irrigation Water

テーマ 43

裾野も楽しい筑波山10

BACK⏎ ⇒NEXT

直前のページに戻る

霞ヶ浦用水の調整池として造られたつくし湖Tsukushi Lake built as a reservoir for Kasumigaura Irrigation Water |

randum

テーマ 43 裾野も楽しい筑波山10 BACK⏎ ⇒NEXT 直前のページに戻る |

|

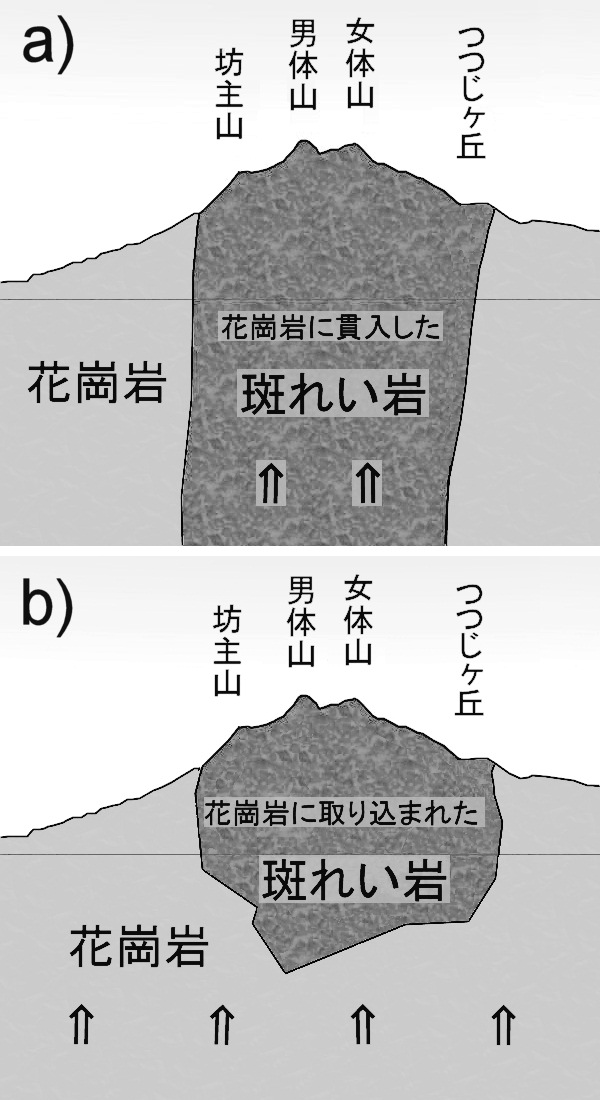

霞ヶ浦用水事業は、霞ケ浦の水を汲み上げ、茨城県南西部 17 の市や町に農業用水、工業用水、水道用水を供給する事業である。 筑波トンネルを通って来た霞ヶ浦の水がこの写真手前のゲートからつくし湖に流れ出る。 その後、写真向こうのゲートで送水管に取り込まれ、茨城県南西部の平野に広く配られる。 正式の名を南椎尾調整池と言われるように、つくし湖は霞ケ浦から送られて来る水と、これより下流へ流される水の量を調整する施設である。 筑波トンネルの建設の際に、筑波山の地質について貴重な資料が得られた。筑波山の地質は、頂上部が斑れい岩、山麓部が花崗岩類からなるが、この斑れい岩が、右の図の a) のように花崗岩類に貫入したものなのか、 それとも b) のように、大規模に貫入してきた花崗岩類に取り込まれた捕獲岩なのかという問題が、長い間解決されないままであった。 1985 年に貫通した筑波トンネル南半部(1号トンネル)の壁面では、地表では土砂に覆われて見ることができなかった両岩石の境界部が詳細に観察でき、この問題の解決に役立った*1)。 境界付近では、斑れい岩に貫入した花崗岩質岩石の岩脈が多数あり、また、境界付近の斑れい岩は熱変成を受けていることがわかった。 これは斑れい岩が花崗岩類より古いことを示しており、 b) の考えが妥当であることがわかる。 *1) 笹田政克ほか(1987): 筑波山斑れい岩と周辺の花崗岩類との関係についての新知見。地質調査所月報 38-4 p.217-220. 1998年5月16日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 14 15.29, +140 4 20.90 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 261° |

筑波山の山頂部をつくっている 斑れい岩はどっちの形? |

PanoraGeo-No.634

![]() 拡大

拡大