| 直前のページに戻る |

目次へ↑ | 次の画像へ |

Interoceanic Highway connecting the Amazon and the Andes

2022 年1月 27 日 アップロード

写真や図をタップすると、拡大画像がポップアップし、右下の ✕ で戻ります。

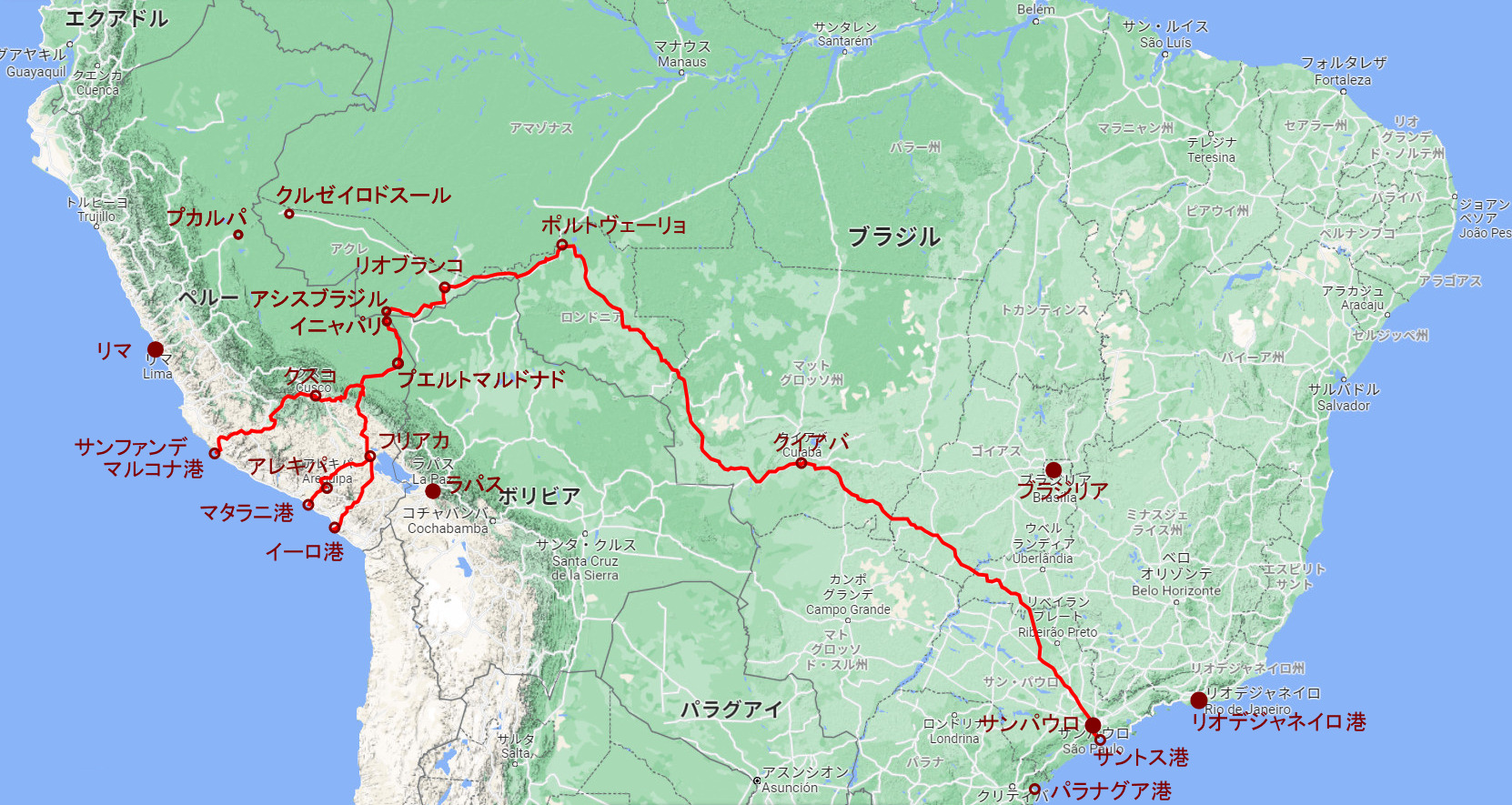

最近までアマゾンとアンデスを結ぶ自動車道は存在しなかったが、2006 年にブラジル・ペルー国境の橋が完成、2011 年にプエルトマルドナド市でマドレ デ ディオス川を渡るコンチネンタル橋が完成し、大洋間横断道路が実質的に開通した。 「大洋間」は、もちろん、大西洋と太平洋の間という意味である。 なお、この道路がペルーなどでは南大洋間横断道路(Interoceánica Sul)と呼ばれることがあるが、これは、このほかに、ブラジル西端のクルゼイロドスールとペルーのプカルパを結びリマ港に至る中央大洋間横断道路などの計画があるためである。

ペルー南部の3つの港を起点にした大洋間横断道路の3本のルートは、アンデス山脈を越えたところで1本になる。 その後プエルトマルドナドを経由して国境の町イニャパリに至り、国境のアクレ川を渡ったアシスブラジルで既設のブラジル道路網に引き継がれる。 ブラジルでは、リオブランコ、ポルトヴェーリョを経てクイアバまでは上の地図のとおりであるが、そこから先はさまざまなルートで大西洋岸の主要な港に行け、どれが正式の大洋間横断道路なのかわからない。 上の地図では大西洋岸の港までの最短距離ルート(国道 364 号線ルート)を便宜的に示した。 マトグロッソ州の大豆など、ブラジル内陸部の産物をペルーの太平洋沿岸諸港へ輸送する経路としての活用が期待されたが、少なくとも現在のところ、ペルーの港から輸出されるブラジルの産物はほとんどなく、期待とは程遠い状態である。

ここでは、この道路の核心部であるブラジルのリオブランコとペルーのクスコの間のバスの旅でみられる景観を紹介する。 (参照:大洋間横断道路クスコルートの詳細図)

| PanoraGeo目次へ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 1 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

リオブランコ市はアクレ州の州都である。その名は、ボリビアとの交渉によって、アクレがブラジル領となることになったペトロポリス条約の締結(1903 年)に尽力したリオブランコ男爵に由来している。 偶然であるが、この都市を流れるアクレ川は写真のように泥で褐色に濁った水の川で、アマゾン地方ではこの種の水の川のことを「白い川」(リオブランコ)と呼んでいる。

川にかかる橋は 2006 年に完成した歩行者専用のジョアキン・マセード橋。対岸(左岸)には、リオブランコ市の歴史的中心街がある。 大きな2つの建物は、1920 年代に造られ最近リフォームされた「古市場」(メルカードヴェーリョ、Mercado Velho)で、その右には、これもリフォームされた小さなカラフルな家々が並び、土産物などを売っている。

クイアバ、ポルトヴェーリョを経由して来る国道 364 号線ができるまでは、この川を下ってプールス川へ、次いでアマゾン川へという水路がこの町への唯一の交通路であり、ここにあった港が町の玄関口であった。 これらの川は著しく蛇行しているために航路は長くなり、リオブランコからマナウスまでは 3580km という長丁場であった。

2007年3月20日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-9 58 40.69, -67 48 23.46 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 317°

PanoraGeo-No.228

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 2 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

リオブランコ市のアクレ川南岸にあるバスターミナルを出たクスコ行きのバスは、このシコメンデス大通りを通って市の出口へと向かう。自転車道を中央に配した片側三車線の近代的な道路である。 通りの名は、ブラジルが誇る自然環境保護活動家シコ・メンデス(Chico Mendes)にちなんでいる。

1970 年代中頃以降、アクレ州における牧場化と木材生産による森林破壊の流れが加速した。 これに伴って、生活と自然を守ろうとする地元住民と開発を押し進めようとする勢力との間の紛争が激化した。 この際、住民側の指導者としてアクレ州シャプリ市を拠点として活躍したのがシコ・メンデスである。 アマゾン地方の森林破壊に抵抗し、住民による持続可能な森林利用を追求した彼の活動は国際的にも認められ、1987 年には国連表彰を受けた。 しかし、翌年、反対勢力の手によって彼は暗殺された。ペルー国境に向かってこれから通る国道 317 号はシャプリ市の郊外を通る。

2007年3月21日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-10 0 30.04, -67 48 4.55 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 140°

PanoraGeo-No.227

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 3 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

ブラジル国道 317 号線は、アクレ州南東部を、ほぼボリビア国境に沿って進みペルー国境に至る国道である。 幹線国道ではないが、ペルーやボリビアへつながる国際道路としての役割のため比較的早くから整備が進められた。それに伴い沿線のシャプリ市などでの牧場化も進んだ。

地元のゴム採取人の生活と森林を牧場化から守ろうと戦ったシコ・メンデスの活動拠点であるシャプリ市を含む7か町村にまたがって、彼の死後、シコメンデス採集保護区が出来たが、保護区から外れた国道沿線には、この写真のように広大な牧場が切れ目なく並んでいる。 写真遠方には、原生林の「緑の壁」が連なるが、所によってはそれは国道から 10㎞ あまりも後退している。

アマゾン奥地の牧場では繁殖を目的とした牧牛が普通なので、牛の群の中に子牛が目立つ。 肥沃度の低い赤土(ラトゾル)の牧場では牧草が貧弱で、1ヘクタールあたり1頭くらいの牛しか飼えず、採算が取れる経営には広大な牧場が必要になる。 (参照:シコメンデス採集保護区と大洋間横断道路)

2011年9月9日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-10 42 1.63, -68 11 24.44 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 191°

PanoraGeo-No.237

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 4 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

熱帯雨林を伐採してつくられたアクレ州シャプリ市郊外の牧場はどこも不毛な赤土(ラトゾル)で牧草は貧弱であるが、一部に、この写真のように木立が多いところがある。 この木はパラグリの木(学名:Bertholletia excelsa)で、 1994 年のブラジルの連邦令で伐採が禁止されたため、牧場になってもこのように残っている。

パラグリ(現地名:カスターニャドパラ、Castanha-do-Pará)は、ブラジルナッツとも呼ばれ、栄養価が高い食品である。 一般に、熱帯雨林では一種類の木がとくに多かったり群生したりすることはないが、パラグリの木はこの写真のような群生地をつくる場合がある。 カスタニャイス(Castanhais)と呼ばれるこのような群生地はアマゾン森林の住民にとっては貴重な採取場所であった(参照:パラグリの採集)。 アクレ州のパラグリの生産量はブラジル第一位である。

パラグリの木はアマゾンの熱帯雨林における代表的な高木で、この写真を使っての計測では、画面中央から左にかけて手前に並ぶ4本の木の高さは、左からそれぞれ、38m、37m、40m、38m であった。 3層~5層からなるというアマゾン熱帯雨林の層構造では、パラグリの木は高さ 40m くらいの最上位の巨大高木層を構成する。 その下位の高さ 30m 前後の高木層の木々が互いに枝葉を接して鬱閉層をつくっている中で、パラグリの木はその上に飛び出した目立つ存在である。

2011年9月9日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-10 42 7.86, -68 10 35.82 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 172°

PanoraGeo-No.236

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 5 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

大洋間横断道路を使い、ブラジルのリオブランコとペルーのクスコを結んで毎日運行している定期バスがブラジル・ペルー国境手前の税関(アルファンデガ ALFÂNDEGA)で通関手続きのために止まっている。 通関は至極簡単で、乗客は何もしなくてよい。

このバスは、リオブランコ発午前 10 時でクスコまでは約 20 時間かかる。 ペルーに入ってから最初の大都市プエルトマルドナド(リオブランコから555㎞)で夕食になる。 以後、終着クスコまではほとんどすべて夜行なので、アンデスの景観を楽しむには不向きである。 プエルトマルドナドに一泊し、翌朝の同市発クスコ行きの定期バスを利用するのがよい。 ただし、直行のデラックスバスとは違いトイレなしのスタンダードバスなので、寒風吹くアンデスの原っぱでトイレ休憩となり、立ちションを覚悟の上利用されたし。

このほか、週に1便、ブラジルのリオデジャネイロ発サンパウロ経由でペルーのリマ行き 6035km の長距離バス(所要5日)もある。サンパウロ―リマ間の料金はシートにより違い、700~850レアル(14000~17000円)。 ドイツの公共放送DWの紹介番組は旅行気分満点だが、42.5分×5編という長編なのでお暇な時にどうぞ。

2011年9月9日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-10 55 57.42, -69 33 54.01 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 227°

PanoraGeo-No.229

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 6 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

コンチネンタル橋は、大洋間横断道路がプエルトマルドナド市においてマドレ デ ディオス川を渡る長さ 723m の橋で、2011 年9月に開通した。

この橋の完成によって、大洋間横断道路で橋が無いのは、ブラジル、ロンドニア州西部のマデイラ川アブナンの渡しだけになったが、2021 年5月、アブナン橋が開通してこの道路の完全な陸路化が完成した。

橋の看板にある CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL(ペルー・ブラジル、南大洋間連絡道路)はこの道路の正式名称である。 名称に「南」(SUR、スール)が付くのは、このルートのほか、ペルー中部や北部を通る大洋間横断道路も計画されているからである。 略称でも、南大洋間横断道路(Interoceanica Sur、インテロセニカ・スール)と呼ばれることがあるのはこのためである。

この橋を渡ってブラジル方面に向かうと、国境のペルーの町イニャパリ(IÑAPARI)まで223km、ブラジル・ボリビア国境の町ブラジレーイア(BRASILÉIA)まで 325km、アクレ州の州都リオブランコ(RIO BRANCO)までは 555km と表示されている (地図参照)。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-12 35 33.99, -69 10 33.77 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 44°

PanoraGeo-No.230

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 7 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

マドレ デ ディオス川はアマゾン川の支流マデイラ川の上流部をつくる支流の一つで、その源流域はアウサンガテ山など 6000m 級の山岳が連なるビルカノータ山脈の東斜面である。 アマゾン低地からの湿った空気が吹き付けるため、年降水量が 6000mm~7000mm にもなるところもある顕著な多雨地帯で、一年のうちでもっとも雨が少なく流量が下がる9月でも、この写真のような泥で濁った水が滔々と流れており、その全延長にわたって船の航行が年中可能である。

プエルトマルドナドは 19 世紀から 20 世紀初めにかけてのゴム景気の際、この川を通じてブラジル方面へゴムを積み出す港町として発展した。 2011 年9月、この川を渡ってプエルトマルドナドとその対岸のエルトリウンフォ結ぶ長さ 723m のコンチネンタル橋が開通した。 その直後のこの写真には、長い間活躍した多数のフェリーボートがエルトリウンフォの川岸に繋がれたままになっているのが見える。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-12 35 23.09, -69 10 23.17 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 92°

PanoraGeo-No.231

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 8 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

ペルー南部のアマゾン平野では、アンデスに近づくにつれて顕著に多雨になる。 年降水量が 2459mm で弱い乾季のある熱帯雨林気候(熱帯モンスーン気候)のプエルトマルドナド市(標高 210m)から西方のアンデスに向かって 140km のマスコ町(360m)で 3461mm、185km のキンセミル町(620m)で 約 7000mm にもなる。

この写真は、プエルトマルドナドから西へ 70km、熱帯雨林気候の 標高 230m の台地上の熱帯雨林である。 大洋間横断道路の料金所に隣接して車両重量計測所(バランサ)を建設するために森林が伐採されたばかりのところである。 樹高 30m 前後の樹林は、様々な樹種が密生し、真っ直ぐ伸びる幹には下枝がなく、樹冠で一気に枝を広げるなど熱帯雨林の樹木の特徴を示している。 下枝がないのは、密に枝葉が茂る樹冠で遮られて林内に日光が通らないため、下枝を出す意味がないためである。

ペルーの8つの自然地域(高度帯)では、標高 500m 以下で森林に覆われた平野を低セルバ帯(セルバ・バハ Selva baja)という。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-12 52 51.22, -69 46 21.40 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 176°

PanoraGeo-No.619

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 9 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

マドレ デ ディオス県のプエルトマルドナド西方約 100km、サンタロサ付近で、大洋間横断道路沿いの熱帯雨林を伐採してひらかれた水田である。 ペルーではコメはジャガイモと並ぶ主食である。その主要産地は北部で、とくに北部の海岸(コスタ)地方にあるピウラ市(ピウラ県)やチクラヨ市(ランバイエケ県)を中心とした砂漠の河川オアシスでの生産が多い。 北部では山岳(シエラ)地方やアマゾン森林(セルバ)地方でもコメが広く栽培されているが、単位面積当たりの収量は海岸地方よりかなり低い。

一方、ペルー南部では、アレキパ県に生産性の高いコメ栽培地が目立つ以外、コメの栽培地は少ない。しかし、大洋間横断道路の開通によって、今後、この写真のような規模の大きい水田が増えてくる可能性はある。 マドレ デ ディオス県でのコメの栽培時期は8月から翌年1月まで。9月撮影のこの写真の水田は田植え後間もないものである。

*1)出典:Ricepedia: Peru

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):12 54 22.28, -70 6 13.54 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 149°

PanoraGeo-No.235

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 10 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

プエルトマルドナドから大洋間横断道路を西へ 150km にあるマスコという小都市へ入る手前で、ドスデマヨ(Dos de Mayo)という小河川を渡るが、この川はひどく荒れていて、その水は異常に赤っぽく濁っている。 これはこの付近で盛んな砂金採取の影響である。川底や川沿いの低地(氾濫原)の土砂を掘り、それを洗って砂金をより分けている。 ブラジルのアマゾン支流のように、選り分けに水銀が使わているかどうかは定かでない。 この川はこのすぐ下流でイナンバリ川に注ぐが、その対岸のウェペツエ(Huepetuhe)町周辺一帯の野放図な砂金採取とそれによる自然破壊は驚異的である。

右に示した2枚の画像は、1991 年(上)と 2011 年(下)におけるマスコ市街付近のグーグルアース衛星写真である。 このページの PanoraGeo-No.234 の写真は、下の画像と同じ 2011 年に撮影したもので、下の画像の赤い ✕ 印がその撮影地点である。 この地点を東西に流れる川がドスデマヨ川、南北に走る道路が大洋間横断道路で、その西沿いにイナンバリ川が南から北へと流れている。 衛星画像の濃い緑は原生の熱帯雨林、薄い緑は牧場などの森林消失地、明褐色は砂金採取のために森林が切られ地面が掘り返されたところである。 この約 20 年間で、ドスデマヨ川流域もかなり変わったが、画像左部分のウェペツエ地区の変化は言語に絶する。

右の図より広域の大洋間横断道路沿線の砂金採取地の状況をグーグルアース衛星画像で見ると次のようになる: 2010年ごろ 、および 2020年ごろ

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 4 15.12, -70 21 21.35 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 119°

PanoraGeo-No.234

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 11 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

マドレ デ ディオス川右岸の支流イナンバリ川の上流方向を望んだ写真である。 ブラジルから1本でやってきた大洋間横断道路は、アンデス山脈を横断する前に、マスコ町の南のイナンバリ川とアラサ川の合流地点付近で大きく二つに分かれる。 一つはクスコを経由してナスカに近いサンファン デ マルコナ港へ行くクスコルート、もう一つはフリアカを経由してペルー最南部のイーロ港とマタラニ港に達するフリアカルートである (地図参照)。 写真中央の赤い橋はイナンバリ川とその支流を上流へたどるフリアカルートがイナンバリ川を渡るオトロンゴ橋である。

川の両岸にはアンデス山麓の標高 600 ないし 700m の丘陵性山地がひろがる。道路の切割以外には人の気配を感じない密な森林が斜面を覆っている。 ペルーの8つの自然地域(高度帯)のうちの高セルバ(Selva alta、セルバ アルタ)帯の景観である。 高セルバ帯はアンデス東麓の標高 500mから 1500mまでの高度帯で、現地先住民の言葉ではルパルパ(Rupa-Rupa)と言う。 ルパルパは「燃える」とか「熱い」という意味で、高温多湿で不健康な気候、険しい地形、繁茂旺盛な熱帯山地林など人が住むには不適な条件が多く、人口密度が低い地帯である。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 11 27.70, -70 23 25.19 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 126°

PanoraGeo-No.232

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 12 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

大洋間横断道路クスコルートは、マドレデディオス川支流のイナンバリ川のまた支流であるアラサ川に沿って上って行く。

その砂礫質の河原では、ユンボやブルドーザーなどの重機を使った河川の砂防工事のような光景が至る所で見られる。 しかし、これは砂防工事ではなく、川砂から砂金を採っているところである。 アンデス山脈東麓マドレデディオス川流域におけるゴールドラッシュは 20 世紀初頭に始まったと言われるが、近年における活動拡大は凄まじいものがある。 大洋間横断道路の開通によるアクセスの改善が要因であることは言うまでもない。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 10 32.78, -70 29 36.97 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 229°

PanoraGeo-No.233

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 13 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

スペイン語に堪能な方なら奇異に感じるであろうこの町の名、キンセミル(Quicemil または Quince Mil)は1万 5000 という数字である。 その由来については、年降水量が 15000㎜ にもなると思わせるような雨の多さ、金を採掘するために 15000㎞ も遠くから人がやってきたということ、宿屋がロシア人金採掘人クループに盗まれたお金が 15000 ソルにのぼるなどいろいろある*2)。

ここは一年に 250 日は雨が降るというペルーでもっとも雨の多い町である。15000㎜ という年降水量の公式データはさすがに存在しないが、1965 年には 10330㎜ を記録している。 右の表の通り、夏雨型ではあるが最少雨月降水量が 296㎜ もあり、典型的な熱帯雨林気候である。

20 世紀の初頭には、この町や周辺の地域でゴールドラッシュが起き、世界中から金採取人が集まった。 砂金の採取は現在でも続いている。ひところの景気の良い時には、写真の遠くに見える教会の結婚式で花嫁が浴びるのは、米粒やバラの花びらではなく、砂金だったという話さえある。

標高 620m、これから本格的なアンデス越えが始まる(地図参照)。

*1)WorldClimateによる1959~1985年の平均値、 *2)参考サイト IIRSA SUL(南米地域インフラ統合計画):Historias de Quincemil (スペイン語)

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 13 55.81, -70 45 22.42 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 80°

PanoraGeo-No.596

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 14 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

アンデス登り口の町キンセミルから35km、標高は 1400m あまり、大洋間横断道路は狭いV字谷の底を流れるアラサ川に沿って上って行く。谷底から見上げた急な谷斜面は密な森林に覆われている。 これはペルーの8つの自然地域(高度帯)における河川ユンガ帯(Yunga fluvial、標高 1500mから 2500m)の景観である。

アンデス山脈では、標高 2500m くらいのまでの中下腹部で川の侵食作用がもっとも激しく、峡谷や狭いV字谷が多い。 それより高所では、下流から進んで来る侵食がまだ届いていないため、古い時代の穏やかな地形が残っている。この峡谷や狭い谷の多い地帯が「熱い谷間」という意味をもつユンガ帯である。 しかし、同じユンガ帯でも、アンデス山脈の西側と東側では様子が異なる。西側の海岸ユンガ帯(Yunga maritima)は乾燥した気候で疎林が主体であるが、東側の河川ユンガ帯は多雨で密な森林である。

この森林は熱帯山地林の上部を占める雲霧林である。アマゾンから吹き付ける気流がアンデスに 当たって生ずる霧に閉ざされることが多い。この写真を撮影した9月は雨の少ない季節であるが、岩壁に懸かる小滝は涸れることがない。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 27 22.19, -70 53 53.06 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 113°

PanoraGeo-No.597

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 15 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

大洋間横断道路はアラサ川の渓谷を上って来て標高約 2000m、依然として河川ユンガ帯である。

しかし、これまで狭い谷底のV字谷が続いていたが、この辺りまで来ると、ところどころで谷底がやや広まり、この写真のような砂礫が堆積する錐状の地形ができる余地がでてきた。 この地形は扇状地と言うには急すぎ、崖錐よりはゆるやかで、沖積錐とよばれる地形である。 おもに土石流が繰り返し起き、さまざまな方向に流れた結果できた地形なので、土石流扇状地ともいう。 川の流れでは運べないような大な岩塊が地表に多数散在していることからも、川の堆積物からなる扇状地ではなく土石流による地形であることがわかる。

山間地では貴重な緩やかな地形であるが、ハザードマップの上では要注意地である。 日本でも、豪雨に伴う深刻な土砂災害の多くは、このような沖積錐に立地した集落の土石流による被災である。

依然として急傾斜な谷斜面は密な熱帯山地林(雲霧林)で覆われているが、斜面下部には森林が伐採されて畑や放牧地になっているところも見られ、人の気配が感じられるようになってきた。 アンデス山地で人が最も密に住むケチュア帯が近いことを思わせる。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 31 57.67, -70 53 26.19 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 15°

PanoraGeo-No.620

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 16 / 24 | 前の画像へ | >次の画像へ |

緑豊かなアラサ川の谷を上って来て、標高 2500m を過ぎるあたりから景観が一変する。 それまでの緑の森林に覆われた自然豊かな景観は、100 %人の手が加わった茶色っぽい景観になる。 標高 2700m から 3000m にわたるこの写真の斜面には、全面的に段々畑が築かれている。 その中を大洋間横断道路がヘアピンを描きながら尾根の上にあるマルカパタの町に向かって上って行く。

このような段々畑の景観はペルーの8つの自然地域(高度帯)のうちのケチュア帯(Quechua 、標高 2500m から 3500m まで)に特徴的なものである。 暑すぎず寒すぎず、年較差が小さく常春といわれる低緯度の高山気候のケチュア帯は、アンデスの山岳地方で最も人口が密な地帯である。

段々畑には多様な作物が栽培され、それらの収穫後は家畜の餌場になる。 多様な作物の中でもとくに重要なものはトウモロコシとジャガイモで、トウモロコシはケチュア帯の下部(約 3000m 以下)、ジャガイモはケチュア帯上部で多く栽培されている。 ケチュア帯の家畜としては、旧来のリャマやアルパカのほか近年では牛が増えてきた。写真の数か所の段々畑で草を食べている牛が点のように見える。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 35 35.96, -70 58 6.41 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 150°

PanoraGeo-No.598

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 17 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

大洋間横断道路クスコルートがたどるアラサ川は、上流のマルカパタ市街に近いところでいくつかの支流に枝分かれする。 写真は、それらのうち、左下から流れ下るパルキジャ川(チュンピ川)と左(西)からくる広い礫床のマルカパタ川の合流点である。 その付近の標高は 2700m、山にかかる雲の下底が 3300m くらい なので、まさにこれはケチュア帯(2500~3500m)の谷間の景観である。

人が密に住むケチュア帯では、ふつう、段々畑や斜面畑が一面に拓かれていて、自然の森林を見ることは難しいが、ここにはそれが残っている。 この谷間では、日当たりのよい北向き斜面は写真手前のように畑になり、対岸の山のような日当たりの悪い南向き斜面に森林が残る傾向が読み取れる。

アンデス山脈東斜面に茂るこのような山地林は、標高 500m くらいから 3500m くらいまで続いている。 そのため、おもに植生に基づいて行われる生態的な地域区分では、この高度帯を一括して高セルバ帯、あるいは河川ユンガ帯と呼ぶことがある。 しかし地理学者ビダルによるペルーの8つの自然地域(高度帯)では、人間の生活などを加味して、 下位から、高セルバ帯(500~1500m)、河川ユンガ帯(1500~2500m)、およびケチュア帯(2500~3500m)と細分する。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 35 44.63, -70 58 1.31 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 45°

PanoraGeo-No.618

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 18 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

クスコ県(Departamento del Cuzco)キスピカンチ郡(Provincia de Quispicanchi)マルカパタ町(Distrito de Marcapata)の中心市街地、プエブロ・マルカパタの中央通りを縦観した写真である。 この市街は標高 3100m の尾根上の細長い平坦地に立地し、この中央通りを軸にして両側に 100 戸ほどの人家と教会や町役場などの公共施設がある。

中央通りにしては商店も少なく活気に乏しい感じがするのは、周囲の村々の住民が買い物に来る商業中心地という機能を持たないためらしい。 村々の住民は農産と畜産による自給自足の生活を基本としており、塩などの自給できない必需品は交換システムによって供給されることになっている*1)。

マカパルタ町は大きく4つの地区からなるが、そのうちの2つはペルー農業省などによる農業生物多様性地帯(Agrobiodiversity zone)に指定され、栽培作物の多様性や伝統的農法の維持が図られている。 2021 年にペルーで4番目に指定されたマルカパタ・コジャナ農業生物多様性地帯(パルキジャ川流域)の例では、99 種のジャガイモ、25 種のトウモロコシをはじめ、オカ、キノア(キヌア)などのきわめて多様な作物が栽培されている。

*1) Yamamoto, N.(1982): A Food Prodiction System in the Southern Central Andes. Senri Ethnological Studies 10, pp.39-57, p.42.(4.71 MB, 英語)

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 35 29.64, -70 58 31.80 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 282°

PanoraGeo-No.599

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 19 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

標高 3500mを若干超えて、ペルーの8つの自然地域(高度帯)ではスーニ帯(Suni)とよばれるところまで上がってきた。 標高 3500m から 4100m にわたるスーニ帯は、温暖で緩やかな地形が多いケチュア帯と寒冷で高原状の地形のプーナ帯の中間にあり、比較的地形が険しい部分である。 写真右上方の雲の合間に見える大洋間横断道路も、石を積み上げるなどかなり苦労してつくられている。

スーニ帯は高木限界(ペルーアンデスでは標高 3500mくらい)より上であるが農耕は可能という地帯であり、段々畑がひろがっている。

しかし、たまには霜が降りるほど寒冷な気候のため、作物は耐寒種のジャガイモ、キノア(キヌア)、ソラマメなどに限られる。

スーニ帯のおもな植物は、イチューグラスをはじめとする草本とキヌアールという灌木に代表されるポリレピス(Polilepis)属の灌木である。 もともとあった豊かなポリレピス林は今ではほとんど見られない。この写真のやや背の高い木は植林されたユーカリである。 底冷えする夜間の暖房としてリャマなどの糞を燃料にしている住民にも、火力の強いユーカリの薪は重宝な存在である。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 34 33.07, -71 1 47.97 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 139°

PanoraGeo-No.613

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 20 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

標高 4200m、ペルーの8つの自然地域(高度帯)のうちのプーナ帯(Puna)に到達した。標高 4100m から 4800m がプーナ帯である。

プーナ帯では過去の氷河がつくった氷食地形が多くなる。氷河の侵食(氷食)によっては、急な岩壁ができる一方、なだらかな地形もできる。 氷河の底では岩塊を伴った氷が岩盤を強力に擦って平らな谷底をつくる。写真下部の小さな川がある平坦地は、このようにしてできた氷食谷の谷底である。 氷食谷には垂直に近い谷壁をもつU字谷が多いが、この写真のようになだらかな谷斜面のものもある。 写真右下に見えるは巨大な岩塊を載せた丘は、氷河が運んできた岩塊がたまったモレーンであろう。

岩壁など露岩のところを除き、山腹や谷底は地面に張り付いて生える背の低い草のツンドラで覆われている。氷食谷の谷底には小さな集落が見える。 寒冷のため農耕は不可能なので、プーナ帯の住民はツンドラにリャマ、アルパカ、羊などを放牧して生活している。 ジャガイモやトウモロコシなどの食料はケチュア帯の人々と畜産物との物々交換で手に入れる。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 37 36.88, -71 3 57.58 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 98°

PanoraGeo-No.614

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 21 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

大洋間横断道路クスコルートの最高点、標高 4725m のアブラピルアヤニ峠を越えた直後の標高 4625m 地点から見たビルカノータ山脈の山々で、右手の最も高いピークは標高約 5600m のワリパヨク(Hualipayoc)山。 この山脈の最高峰アウサンガテ山(6384m)はこの山の陰になって見えない。ビルカノータ山脈は、南東方へ、カラバヤ山脈やボリビアのレアル山脈へ続くアンデス東山系の山脈である。

撮影位置はペルーの8つの自然地域(高度帯)におけるプーナ帯(標高 4100m~4800m)の上限に近く、低い草本からなるツンドラはもう少し上で終わって、無植生の荒地、露岩、氷河などからなるハンカ帯(Janca、標高 4800m 以上)になる。 ハンカとは氷河に象徴される「白い」という意味である。さすがに、ハンカ帯では人間の土地利用は見られない。山腹に2、3本の氷河が懸かっているが、それらの下限の標高は 5000m 前後である。

クスコ行き定期バスは、アマゾン側の登り口、標高約 600m のキンセミルからここまでの 4000m あまりの高度差を2時間で上って来た。 この高さまでこのように一気に上がると、頭痛や眠気など、高山病の症状が出てきても不思議ではない。プーナとは先住民のケチュア語で高山病という意味である。

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 38 29.73, -71 6 39.19 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 190°

PanoraGeo-No.615

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 22 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

標高 6384m のアウサンガテ山を盟主とするビルカノータ山脈の北部には、標高 4000m 台の緩やかに起伏する高原がひろがっている。

その一角、標高 4500m の氷食谷の平坦な谷底にある小さな村落では、多数のアルパカが放牧されている。 熱帯高山は気温の年較差は小さいが日較差は大きく、プーナ帯ではしばしば霜が降りるほど冷える。 このため耕作は不可能で、住民はもっぱらリャマ、アルパカ、羊などの飼育を生業としている。

この写真のような草が豊かな湿地性の谷底はアルパカが最も好む環境である。これに対してリャマはもう少し選り好みが少なく、起伏の激しい岩がちな環境にも耐え、餌とする草の幅も広い。

飼育頭数で世界の87%(2004年)を占めるペルーのアルパカは、南部の諸県に多く、チチカカ湖のあるプーノ県を筆頭に、この写真のクスコ県とアレキパ県がこれに次いでいる*1)。

*1) Jorge Reyna (2005): Alpaca breeding in Peru and perspectives for the future

2011年9月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 38 14.47, -71 7 15.69 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 181°

PanoraGeo-No.616

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 23 / 24 | 前の画像へ | 次の画像へ |

クスコへ向かう大洋間横断道路は、標高 4000m 台の波浪状のプーナの高原を越え、ビルカノータ川の谷に下りて来た。 大洋間横断道路はこのウルコス市郊外で国道3号線(PE-3s)と合流する (地図参照)。 国道3号線はアンデス山脈の高所にある主要都市を結び、ペルーの南端から北端まで縦貫する幹線道路である。 言うなれば、大洋間横断道路は「わき道」から「表通り」に出て来たという感じである。クスコまではあと 53km と近い。

穏やかな山容の山々に囲まれたやや広い谷底をビルカノータ川が流れている。 この川は、この先、マチュピチュ付近の峡谷を流れるウルバンバ川、その先のウカヤリ川と名前を変えながら流れ下り、アマゾン川に入る。

この付近の谷底の標高は 3200m、ペルーの8つの自然地域(高度帯)ではケチュア帯である。 正面に見えるクーリ山(標高 4300m)の斜面には、ケチュア帯を象徴する段々畑や斜面畑がかなり高くまでひらかれている。

しかし谷底や中景の丘の斜面には緑もかなり目立つ。これは植林されたユーカリである。 ペルーアンデスでは、インカの時代には大切にされていた森林を、スペインの植民者たちはほぼ完全に消失させた。 ビルカノータ河谷では、19 世紀後半に小規模なユーカリの植林が始まるが、それが本格化したのは 1960~1970 年代である。 1969 年の農地改革で土地を得た小農のコミュニティーに、ペルー政府がユーカリの植林を奨励した結果である。 ユーカリの緑はケチュア帯「表通り」の近年における顕著な変貌の一端である。

参考文献:Luzar, J.(2007): The Political Ecology of a “Forest Transition”: Eucalyptus forestry in the Southern Peruvian Andes.

2011年9月12日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 42 19.35, -71 35 47.36 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 318°

PanoraGeo-No.617

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 大洋間横断道路 24 / 24 | 前の画像へ | 目次へ ↓ |

大洋間横断道路を使ってアマゾンとアンデスを結ぶ定期バスのアンデス側ターミナルは、標高 3200 mから 3400 m、常春の気候に恵まれたケチュア帯の盆地に位置するクスコである。

世界文化遺産に指定されている都市クスコはインカ帝国の首都であったが、スペイン人の侵略で破壊され、広場と教会を中心としたスペイン風の都市に建て替えられた歴史を持つ。 スペイン人はインカのおもな建物の土台の石組みをそのまま利用し、その上に壁を継ぎ足した。 クスコの歴史的中心地区にはいろいろなタイプの石組みが残っているが、この写真のような多角形大小の石材を目地なしに組んだものはとくに見事である。 鉄の器具を知らなかったインカの人たちは、これをどのようにして作ったのだろう?

写真は初代クスコ祭司などスペイン人の要人が住んだアルソビスパル宮殿の西側、インカ・ロカ通りに面する塀である。 この石組みの下から2番目・手前から2番目に「凸」の形をした石が見える。 この石の角を8角と数えると、同宮殿北側の壁には 12 角にもなる石があり、クスコ観光の目玉の一つになっている。 アルソビスパル宮殿はインカ帝国に先立つクスコ王国の6代目国王インカ・ロカ(在位 1350 年頃 - 80 年頃)の宮殿の後に建てられたもので、現在では宗教美術博物館になっている。 観光客に何かを売り込もうと必死な子供とそれを見守る母親、インカの末裔は頑張って今を生きている。

*1)気象庁資料(1991~2020年の平年値)

2011年9月11日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 30 57.17, -71 58 33.57 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 155°

PanoraGeo-No.621

| 前の画像へ ↑ | PanoraGeo目次へ↓ | テーマ Top へ |

Uploaded on 27 January, 2022