| 直前のページに戻る |

目次へ↑ | 次の画像へ |

Mt. Tsukuba with full of character Part 1: Why does Mt. Tsukuba stand out?

2022年12月27日アプロード

写真や図をクリックすると、拡大画像がポップアップし、右下の ✕ で戻ります。

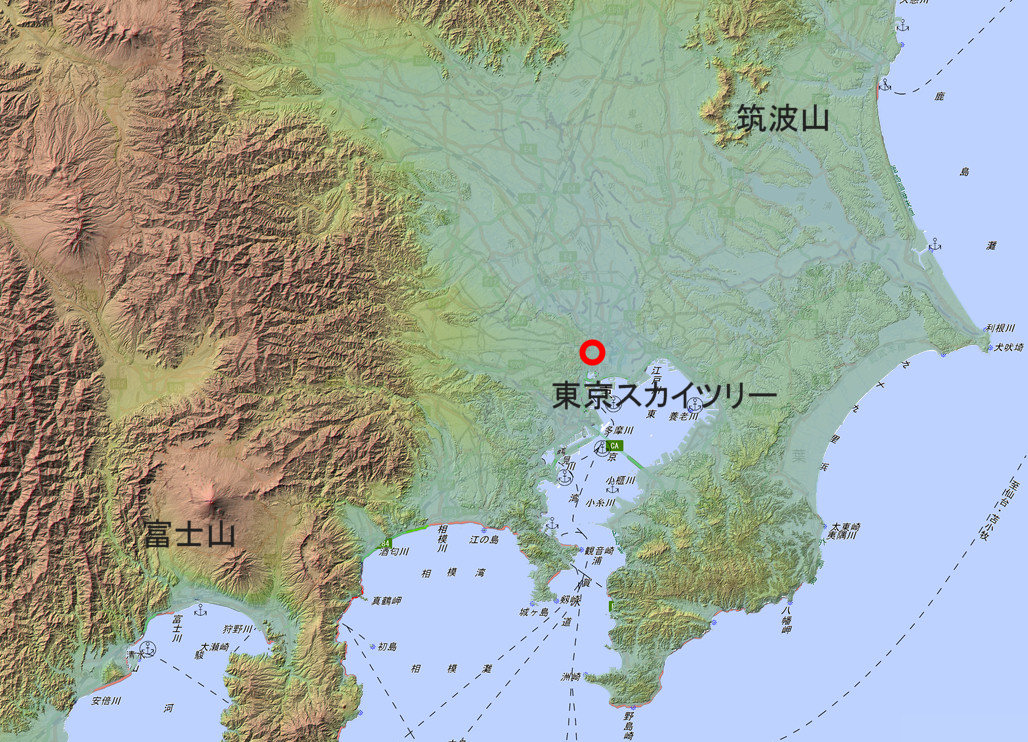

「名山」と言えば思い出す人も多い深田久弥の「日本百名山」では、富士山は最も高い名山(3776m)、筑波山は最も低い名山(877m)である。 彼は筑波山について「私があえてこの山を推す理由の第一は、その歴史の古いことである」と万葉時代あるいはそれ以前から人々が霊峰としてあるいは行楽の地として親しんだ歴史を挙げている。 さらに近世においても「雪の富士、紫の筑波は、関東の二名山であって、吟詠の対象であったのみならず、江戸に配する好画題でもあった」と、筑波山の名山たる所以を述べている。

「山高きが故に貴からず」ということわざがあるが、筑波山はこの逆の「低いけれど貴い名山」である。 このような筑波山の個性について、この山の上半身については「その1」で、下半身については「その2」で紹介する。

| 地図の拡大 | PanoraGeo目次へ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 1 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

関東平野の北東部に孤立してそびえる筑波山は、関東地方の広い範囲から見え、その双耳峰の形からすぐにそれとわかる。 この写真は東京の北区王子にある北とぴあビル 17 階の展望ロビーからのものである。筑波山の麓まで標高 30m にも満たない関東平野が続き、遮るものが何もないので目立つのは当然である。 北とぴあ近くの王子稲荷や飛鳥山を描いた歌川広重の浮世絵(右の図および「飛鳥山北の眺望」)ではこのような筑波山が遠景に配されている。 山頂部左の峰が男体山(標高 871m)、右の非対称な峰が女体山(にょたいさん、877m)である。両者間の低いところが御幸ヶ原(みゆきがはら、800m)で、そこまでケーブルカーで登れる。

1590年、豊臣秀吉の命令で江戸城に移った徳川家康は、城の北東にそびえる筑波山を不吉な方角(鬼門)にある山として気にしていた。 関ヶ原の戦いに勝って天下を取ると、1602年、家康は筑波山を徳川家の「祈願所」と定め、そこにあった知足院中禅寺に寺領五百石を寄付した。 その後も三代将軍の家光が知足院中禅寺を壮大な社殿に改修するなど、筑波山は徳川家に厚遇され、多くの参詣人で賑わう山になった。

2021年10月18日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+35 45 18.18, +139 44 11.90 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 32°

PanoraGeo-No.655

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 2 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

孤立峰の筑波山は東西南北どの方向からも望見でき、方向ごとに異なった姿を見せてくれる。 この写真は西北西方向、筑西市の母子島(はこじま)遊水地からのものであるが、 東京付近(南西方向)からの姿(前ページ参照)より引き締まった端正な感じの容姿が印象的である。 山頂部には右から男体山と女体山の二つの尖峰と筑波山第三の峰と言われる坊主山が行儀よく並び、 中腹から山麓にかけてはなめらかな曲線を描く斜面がのびていて、百名山にふさわしい品格(山格)を感じさせる。 茨城県民にもこの景観を愛でる人が多いようで、投票で決めた筑波ナンバーの図柄入りナンバープレートには このアングルの筑波山が採用されている(右の写真)。この品格に花を添えるのは、気象条件に恵まれれば年に二回、 この遊水地の一隅にある池で見えるダブルダイヤモンド筑波である。

右端の青い構造物は霞ケ浦用水の小貝川水管橋で、水は筑波山西麓のつくし湖から導かれ、 茨城県西部の農工業・水道用水となる。

2018年5月25日撮影撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 15 17.58, +139 59'20.58 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 108°

PanoraGeo-No.656

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 3 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

近年気軽な登山対象として人気が出てきた宝篋山(ほうきょうさん、標高 461m)の山頂から北方を望むと、双耳峰の筑波山が間近に見え、遠くには加波山(かばさん、 709m、写真右端)も見える。 加波山と重なって見にくいが、その手前にはきのこ山(528m)や足尾山(627m)などの低山が並び、筑波山と加波山を結ぶ稜線をつくっている。登山マニアはこれらをまとめて筑波連山などと呼んでいる。 このように、筑波山は厳密には富士山のように四方を低地で囲まれた孤立峰ではない。 ただ、東京など南西方向から見ると、加波山などの山々は筑波山の後ろに隠れて筑波山を目立たせる役目に徹している。

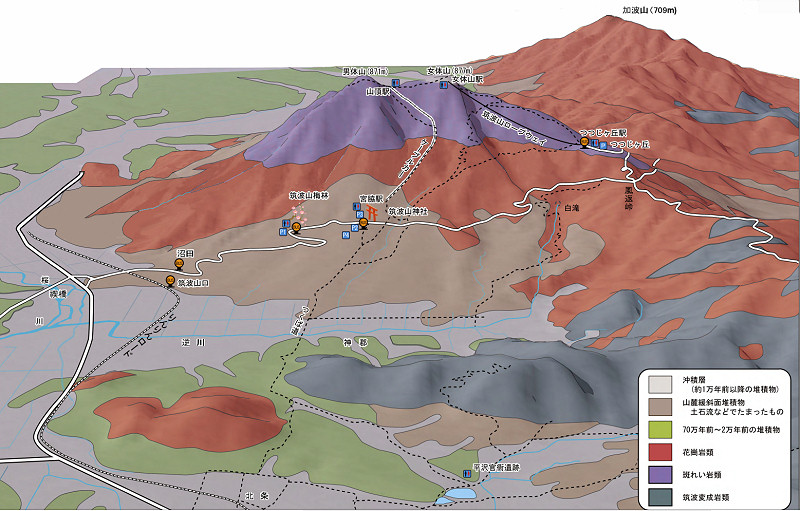

下の図は、筑波山を南方上空から俯瞰した3D地質図である。筑波山中腹の標高 400~500m から上は斑れい岩(紫色)からなっている。 それから下は花崗岩(赤褐色)であるが、裾野の一部は土石流などによる山麓斜面堆積物(ベージュ色)で覆われている。 斑れい岩が分布するのは筑波山だけで、加波山などの筑波山より北の筑波連山はすべて花崗岩の山である。

2013年1月11日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 10 3.49, +140 7 47.86 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 349°

PanoraGeo-No.660

この図の拡大および作成手順と参考資料については こちら

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 4 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

筑波山ケーブルカーの勾配標

JRなど普通の鉄道の勾配標はパーミル(‰)単位であるが、ここではパーセント(%)単位なので、水平距離 100m で 35.8m 高まる勾配、すなわち 19.8 度を示している。

日本百名山でケーブルカーとロープウェーの両方があるのは富山県の立山と筑波山だけである。あちらは、冬季の半年近く休業するが、こちらは通年営業である。 全長 1634m(日本第3位)の筑波山ケーブルカーは、筑波山南面の急な山腹の高低差 495m(日本第2位)を8分で登る。

筑波山神社拝殿の脇にある宮脇駅を出てしばらくは裾野の延長で、13 ~ 14 度の比較的緩やかな勾配の紅葉のトンネルを行く。その後、前の窓から上を見上げると、この写真のような勾配の変換点が近づいて来る。 宮脇駅から距離にして 430m、標高では 400m の付近である。 線路端の勾配標(右の写真)を見ると、35.8 %とある。勾配 100 分の 35.8(約 20 度)を示しており、ここから先はほぼこのままの勾配で終点の筑波山頂駅まで行く。 筑波山南面は、尾根筋で約 30 度、谷筋では約 40 度という急な斜面であるが、このケーブルカーは、路線全長の 1/3 をカーブさせて 90 度方向を変えたり、途中に全体がカーブした長峰トンネル(全長118 m)を設けるなどの工夫で、勾配を 20 度程度に抑えている。 長峰トンネルをはじめ大正時代の建設当時の土木構造物が多数残っており、2015 年、土木学会選奨の土木遺産に指定さた。

山麓を走る筑波鉄道筑波線(現在廃線)が開通して筑波駅(現在の筑波山口バスターミナル)ができたのが 1918 年(大正7年)、そこから筑波山神社への自動車道の開通が 1922 年、そして 1925 年(大正 14 年)にはこのケーブルカーの開通、というように筑波山の観光は大正時代を通じて急速に便利になった。 しかし、第二次世界大戦中の 1944 年には、線路などが供出されて線路跡が登山道になるという有様で、戦後、運行が再開されたのは 1954 年である。

2022年11月25日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 2.42, +140 6 8.05 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 31°

PanoraGeo-No.641

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 5 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

筑波山ケーブルカーの山頂駅(写真左端)は、男体山と女体山の間の御幸ヶ原(みゆきがはら標高800m)にある。 数軒の食堂や土産物店がある御幸ヶ原は真冬でもかなりの人出がある。正面には落葉したブナ林に覆われた男体山があり、その頂(871m)までの比高約 70m は約 10 分で登れる。 男体山の頂上には筑波山神社男体山本殿が見える。山そのものが神体である筑波山神社の場合、これと女体山頂にある女体山本殿の二つが本殿で、一般に「筑波山神社」と呼ばれて参詣者の多い山麓の社(やしろ)は、正式には筑波山神社拝殿である。

本殿の右にある白いビルディングは気象観測施設である。1893 年に冬季だけの観測、1902 年には周年の観測が始まっている。2001 年、アメダスへの移行に際して気象庁はこの観測所を廃止したが、研究上の重要性を考える筑波大学が観測を引継いだ。 現在は土地所有者である筑波山神社の協力を受けて「筑波山神社・筑波大学計算科学研究センター共同気象観測所」の名で気象観測を継続している。 この観測所のホームページでは、筑波山頂の現在の気温、湿度、降水量、風速など(10分毎に更新)やそれらの項目の過去 24 時間の変化がわかる。

気象観測所の右には民放4社共同とNHKの固定中継局の電波塔がある。中継車やヘリコプターからの電波を本局へ中継したりするなどの働きをしている。 このほかにも、御幸ヶ原から女体山へ通じる尾根沿いには電波塔が多数並び、電波銀座と呼ばれるような目立つ山ならではの景観を呈している。

2001年1月7日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 34.15, +140 6 4.69 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 271°

PanoraGeo-No.657

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 6 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

双耳峰の筑波山では、東の女体山(877m)が西の男体山(871m)より若干高く、女体山頂に一等三角点が設置されている。山頂は狭く、完全な岩場なので、注意しないと転落もありうる。 普通の観光地なら手すりなどの事故防止策が必要な状況だが、やはりここは百名山に選ばれるような山を目指す登山者の世界である。 山頂の一角に建つ筑波山神社女体山本殿のそばに、この写真の下部中央にあるような三角点標石がある。白い花崗岩製の標石が黒い斑れい岩の岩盤に埋め込まれている。 この三角点の標高は 875.74m で、東日本大震災前の 875.87m より 0.13m 沈下している。 また、1999 年までの筑波山の高さはこの三角点の高さを四捨五入した 876m であったが、現在は 877m と1m高くなっている。これは地震に伴う地盤運動のためではない。 写真を見ればわかる通り、三角点の向こうに1mほど高い岩がある。その頂こそ本当の山頂だという尤もな意見が通った結果である。現在の地理院地図では、三角点標高の 875.7m とともに実際の山頂標高 877m が独立標高点として表示されている。

2002年5月11日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 31.39, +140 6 24.04 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 105°

PanoraGeo-No.658

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 7 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

筑波山ロープウェーは、東の山腹のつつじヶ丘駅(542m)と女体山駅(840m)を結んでおり、後者から高さでわずか 37m 登れば、筑波山の最高点に立てる。 これとほぼ平行した登山道もあり、登頂は約1時間の行程である。そのほぼ中間点の標高 700m にこの弁慶七戻りの奇岩がある。 ここから山頂までの間には、順番に、高天原、胎内くぐり、出船入船、裏面大黒石、北斗石、屏風岩、大仏石などと名付けられた斑れい岩の巨石・奇岩が多数分布している。 弁慶七戻りはこれらの奇岩巡りの入口にあたり、石門とも呼ばれてきた。

この自然の造形のでき方に興味をお持ちの方は、こちらをご覧ください。可愛い弁慶さんがお待ちです。

2015年9月28日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 27.12, +140 6 41.10 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 237°

PanoraGeo-No.642

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 8 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

筑波山の中腹から上には斑れい岩の奇岩怪石が多数ある。男体山南面の頂上直下、自然研究路沿いにある立身石という巨岩もその一つである。 高さ 20m くらいの巨岩で、石の上からの南方向の展望が良い。親鸞聖人が念仏によってこの岩窟に住む餓鬼たちを救った(餓鬼済度)という伝説がある。 立身石という名は、つくばみらい市(旧伊奈町)出身の間宮林蔵が 13 歳の時に立身出世を祈願したことに由来するという。

マグマが冷え固まった岩石には火山から噴出して固まった火山岩と地下深くでゆっくりと冷え固まった深成岩があるが、筑波山で立身石のような巨岩をつくっている斑れい岩は後者、すなわち深成岩である。 したがって筑波山は火山ではない。地下深くで斑れい岩ができた後、地盤が隆起、できた山は侵食を受ける。 こうして上にあった地層や岩石がが取り除かれて露出した班れい岩によって筑波山が出来ている。

立身石の岩体も一枚岩ではなく、割れ目が走りいくつかの大きなブロックに分かれている。このような節理は地盤を隆起させた圧力によってできたものである。 圧力のかかり具合によって節理が密な部分と疎らな(節理間隔が広い)部分とが生じる。このような節理密度は局地的に大きく変化している。巨石の多い筑波山の山頂部は節理間隔が広い地域のようである。

2022年11月25日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 29.46, +140 5 57.00 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 115°

PanoraGeo-No.659

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 9 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

筑波山自然研究路は男体山直下を約 50 分で一周する山道で、各所に地質や動植物の説明版があって勉強になる。 標高 800m の御幸ヶ原を出て時計回りにこの道に入ると、まず急な上りや倒木、岩がちな斜面などに出会って戸惑う人がいるかもしれない。 筑波山の南面を流下する男女川(みなのがわ)や中ノ沢の源流部の急斜面を横断するのでこの最初の区間がもっとも険しい。 2014 年冬にはこの写真のところで崖崩れが発生した。研究路のこの部分は通行禁止になり (参照:ヤマレコに投稿された崖崩れの写真*1)) 8年後の 22 年にようやく復旧工事が終わって開通した。 男女川と中ノ沢との流域分水界に立つ斑れい岩の巨岩、立身石もこの近くにある。 このように斑れい岩の硬い露岩ばかりが目立ち、風化物(マサ)や土壌がほとんど見えない急斜面を見て、これと筑波山麓のボロボロに風化(マサ化)した花崗岩と比べれば、斑れい岩は風化しにい岩石と考えるのも尤もである。 このような印象からか、「斑れい岩は風化に強く風雨で削られにくいため、(筑波山は)周辺より高い山頂をつくっています」と説明するガイドブックが少なくない*1)。本当だろうか?

*1) ホームページ ヤマレコ:自然研究路で起きた崖崩れの写真

*2)たとえば、産業技術総合研究所:筑波山地質見学ガイド

2022年11月25日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 30.62 +140 5 56.45 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 300°

PanoraGeo-No.661

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 10 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

岩石の組織や構成鉱物は割って新鮮な面を出してみないとわからないが、筑波山は御神体なので、岩石を割ったり採取したりすることは禁止されている。 たまたま、2014 年の崖崩れで不通となっていた自然研究路の工事が終わった後の現地には、割って取り除いた落石の残片が残されていたので、この写真のような斑れい岩の新鮮な表面を観察できた。

斑れい岩は、マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた深成岩の一種で、御影石などという名で知られる花崗岩と同じ種類の岩石である。 違いは鉱物組成で、花崗岩が石英、正長石、白雲母などの白色ないし透明な無色鉱物が多いのに対し斑れい岩は輝石や角閃石などの黒っぽい有色鉱物に富む。 したがって、どちらも白い鉱物と黒い鉱物のまだらではあるが、斑れい岩は全体的に見て花崗岩より黒っぽい。

さて、この斑れい岩は本当に花崗岩より風化しにくいのだろうか?いろいろ調べてみても、風化しにくいと断言している文献(筑波山に関する一般向け概説書を除く)は見つからない。 それどころか、斑れい岩が著しく風化した例を示す文献は少なくない。

2022年11月25日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 30.68, +140 5 56.17 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り -°

PanoraGeo-No.662

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 11 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

筑波山研究路を時計回りに歩き始め、男体山南面谷頭部急斜面のトラバース(横断)を終えると、男体山頂から南西に伸びる尾根の上に出る。やや幅があり穏やかな尾根で、落葉樹林に覆われている。 ブナ林であるが、ブナだけではなく、ミズナラ、アカシデ、アオハダなども生えている。この写真左手前にある幹に縦縞がある木などはブナではない。 2008 年から 10 年にかけて筑波山で実施されたブナの毎木調査では、約 7000 本のブナの存在が確認された*1)。 一般に、筑波山では山頂部の標高 700m 以上をブナ帯と言うが、それ以下にもブナの木は多数分布し、下限はほぼ 550m である(参考資料:筑波山におけるブナ林の分布)。

筑波山のブナ林の衰退が心配されており、上記の調査もその保全対策を考える基礎資料を得る目的で行われた。 筑波山のブナ林は2万年ほど前の最終氷期最盛期には低地にまで広がっていたが、後氷期になって気候が温暖になるにつれて涼しい山の上だけに残るようになったもので、レリック(生き残り)植生と呼ばれる。 筑波山のブナ林には老齢の大木も多く、それらは結構元気である。問題なのは若木・稚樹・実生が少ないことだという*2)。 高齢化社会日本を見ているようだ。この写真にあるようなササの繁茂もブナの繁殖の妨げとなっているが、昨今における気候温暖化もその原因のひとつと言われる。 温暖化が起きても、高い山のブナなら高い所に移って行けるが、低山の筑波山にはブナたちの逃げ場がない。

参考文献:

*1)小幡和男・田中信行:筑波山におけるブナ・イヌブナの毎木調査に関する報告書

*2)太平洋型ブナ林では何故、実生や若木が少ないのか?

2022年11月25日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 31.95, +140 5 49.72 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 255°

PanoraGeo-No.663

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 12 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

筑波山自然研究路の時計回りで男体山南面、崖崩れが起きた中ノ沢源流の急斜面を過ぎて緩やかな尾根に出たところにこの東屋がある。 これを建てるために低い崖が切られたが、そこに直径1mくらいの丸い石が顔を出している。 丸い石と言えば川の石を考えるが、ここは男体山頂から高さで 50m足らず下っただけの山の上なので、それは無理。石の表面を触ってみても川の石のようにツルツルではない。 これは、岩盤が顕著な風化を受けてできたコアストーン(核岩)以外のなにものでもない。 コアストーンの周りの風化物質はいわゆるマサ(専門的にはサプロライトという)である。花崗岩のマサはポピュラーであるが、斑れい岩のマサは筑波山ではなかなか見られない。 この写真の丸い石の左には、それが見える貴重な崖(露頭)があったが、大部分がパラパラ崩れた土砂で埋まってしまい、今では上部がわずかに見えるだけである(参照:風化した斑れい岩の写真)。

このように、地形が緩やかなところには斑れい岩の風化物(コアストーンやマサ)が残っている。一方、中ノ沢源流のような急斜面では、風化物は崩れ去って硬い岩盤だけになっている。 このような急斜面の岩盤だけを見て、斑れい岩が風化しにくいと考えるのは単純すぎる。

2022年11月25日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 13 31.99, +140 5 49.74 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 50°

PanoraGeo-No.664

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 13 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

筑波山地域ジオパークの北西端にあるジオサイト富谷山(365m)から南方、登山家たちの通称「筑波連山」を望むと、スカイラインに聳える二つの峰が目につく。 左が加波山、右が筑波山である。筑波山が目立つ理由の一つは、周囲から突出した高さと尖った山頂の形であるが、このアングルから見た加波山も筑波山に負けるとも劣らず目立つ存在である。

ここで思い出されるのは、「斑れい岩は風化に強く風雨で削られにくいため、(筑波山は)周辺より高い山頂をつくっています」という、いわゆる専門家の言葉である。 専門家の言を信じた上でこの写真を見れば、当然、加波山も斑れい岩の山でなければならない。 ところが・・・・加波山は花崗岩の山である(参照:筑波山・加波山の3D地質図)。 専門家がボロボロに風化しやすく、高い山にはならないはずという花崗岩の山である。さて、この不思議、どう説明したらよいのだろう???

2020年11月29日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 23 0.39, +140 5 53.37 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 165°

PanoraGeo-No.665

| 前の画像へ ↑ | 次の画像へ ↓ |

| 筑波山はなぜ目立つ | 14 /14 | 前の画像へ | 次の画像へ |

標高 709m、僚友の筑波山より百数十m低いが、十分に目立つ存在の加波山は花崗岩の山である。 「筑波山は風化しにくい斑れい岩でできているので高い」と言いふらされている筑波山地域ジオパークでは、「ボク、斑れい岩ではないのにチョット目立ち過ぎかな?・・・」と、加波山クンが当惑気味。 加波山頂には、この写真のように、加波山神社本宮本殿と岩切御隠居と呼ばれる巨岩が対峙している。本殿の台座の石垣が東日本大震災により隙間ができて痛々しい。 標高 708.8m の三等三角点は両者の間、人が立っている足元あたりにある。 「本来なら、4、5m高いこの巨岩の上がボクの頂上、筑波山は1m 高くしてもらったのに」と、これは加波山クンの僻(ひが)みである。

頂上に来てみて、加波山が、また筑波山が、目立つ山になり得た理由がわかるような気がする。 山頂一帯は、この岩切御隠居や三尊石をはじめとして巨大なご神石のオンパレードである。そしてこれは筑波山との共通点でもある。 巨石・奇岩が目立つ山は高く目立つ山でもあると言えそうである。 巨石・奇岩が多いということを言い換えれば、節理(割れ目)の間隔が広い(節理が疎)ということである。 節理の間隔が広い土地は深層風化を受けにくく、侵食に耐えて高い山として残る(参照:節理の疎密が風化や地形に影響する例)。 結論として、筑波山が高く目立つのは斑れい岩という岩石のためではない。深層風化を受けても多数の巨岩が残るような節理の間隔が広い土地であったためである。 簡単に言うなら、筑波山が目立つのは割れ目の少ない岩でできた山だから、ということになる。 ・・・こういう考え方もあるということ、頭の片隅にでも置いておいていただければ幸甚。

2018年5月25日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+36 17 55.40, +140 8 38.51 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 341°

PanoraGeo-No.666

| 前の画像へ ↑ | 目次へ ↓ | テーマ Top へ |