アマゾン川の源流はどこか?その1

Where does the Amazon River come from? Part 1

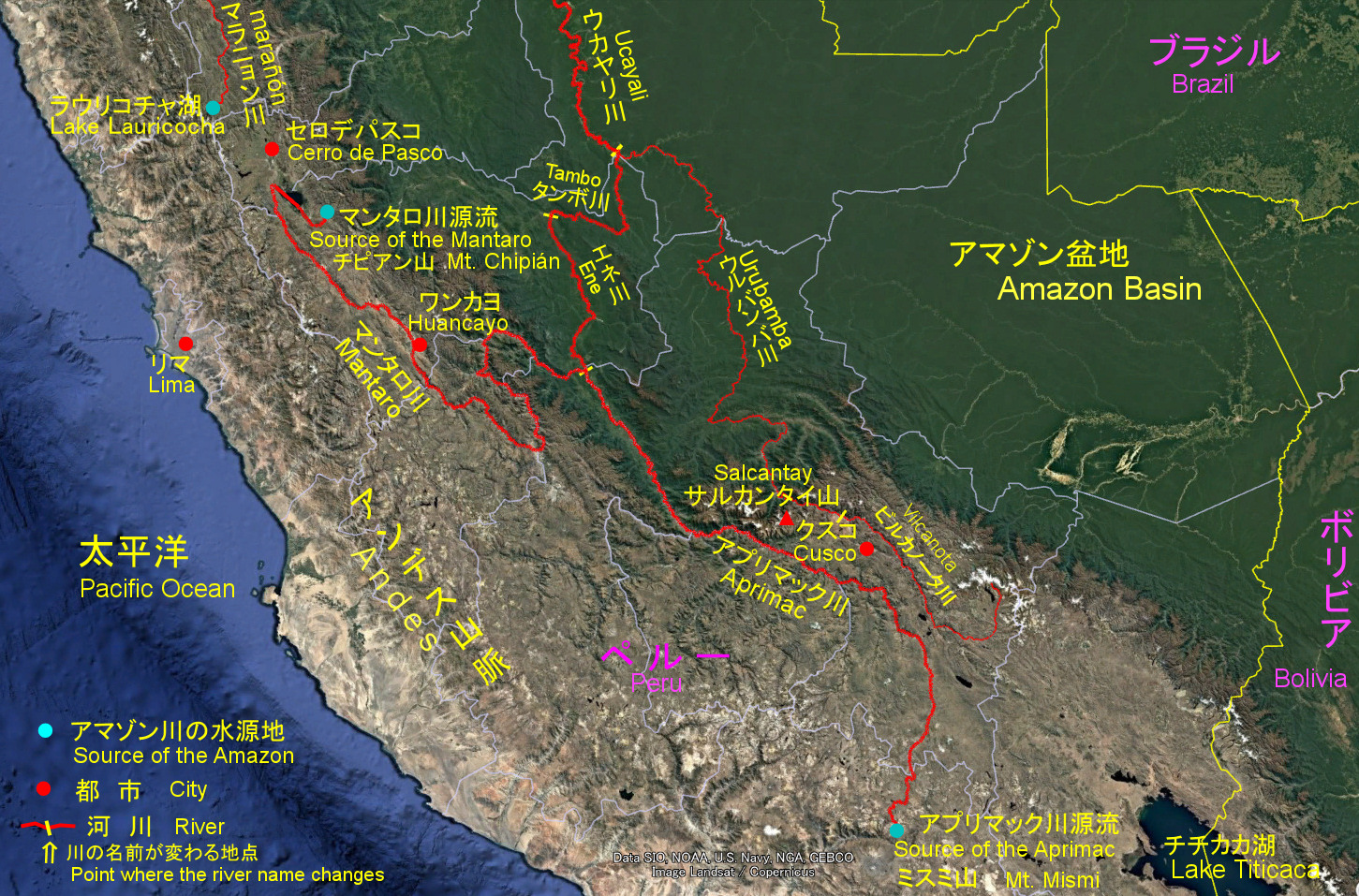

アマゾン川の源流または水源地(河口から流路に沿って最も遠い地点)についての情報はいろいろ変化してきた。 まだ正確な地図がなかった 1950 年代までは、アマゾン川の本流はマラニョン川で、その源流はラウリコチャ湖付近(画像の左上)と考えられていた。 1950 年代に航空写真を利用した詳しい地図ができるようになると、アマゾン上流の二大支流のうち、ウカヤリ川の方がマラニョン川よりはるかに長く、 その上流のアプリマック川にアマゾン川の源流があると考えられるようになった。 ペルー南部のアプリマック川上流部にあるいくつかの支流が候補になったが、1999 年の詳細な現地調査に基づく論文*1)などにより、ミスミ山(Nevado Mismi または Mt. Mismi)がアマゾン川の源流と考えられた。 これが、現在、一般に信じられている説である。

様々な計測方法によるアプリマック川とマンタロ川の長さ

| 計測者 | 計測資料・方法 | アプリマック川 (km) | マンタロ川 A (km)* | マンタロ川 B (km)** |

|---|---|---|---|---|

| コントス& トリプセヴィッチ | グーグルアース 衛星画像 | 731.2 | 806.6 | 806.2 |

| 〃 | GPS搭載カヌー*** | 734.3 | 809.0 | 808.7 |

| 〃 | 地形図 | 707.0 | 784.7 | 783.7 |

| ホームページ PanoraGeo | グーグルアース 衛星画像 | 707.2 | 791.1 | 792.1 |

* コントス&トリプセヴィッチが水源地としたルミクルス山脈からの長さ

** ホームページ PanoraGeo が水源地としたチピアン山からの長さ

*** GPS 機器を携えたカヌーで川下りをし、その軌跡から川の長さを求める

しかし、近年、これに対する異論が出始めた。アマゾン川の源流はアプリマック川ではなくマンタロ川上流にあるというコントス&トリプセヴィッチ(2014)の論文*2)である。 マンタロ川はアマゾン上流の支流で、アンデス山中でアプリマック川と合流してエネ川となり、さらにタンボ川、ウカヤリ川と名を変え、最終的にアマゾン川になる。 コントス&トリプセヴィッチは様々な方法でマンタロ川とアプリマック川の長さを計測して比較したが、そのうち比較的精度の高い方法による結果を右の表に引用した(黄色地の欄)。

ホームページ PanoraGeo の筆者も、画質が向上した最近のグーグルアース衛星画像を用いて追試的な計測を行った(ピンク地の欄)。 計測はできるだけコントス&トリプセヴィッチに近いやりかたで行った:すなわち、 水源地は流域を取り囲む分水界の上とし、最源流部など流路が不明瞭な部分は直線で結び、自然の湖は入口と出口を直線(岬があれば屈折させる)で結ぶ、などである。 この表では、いずれの方法でもマンタロ川がアプリマック川より 10 %前後長いことがわかる。 したがって、アマゾン川の源流がペルー中部のマンタロ川上流にあることは確実である。

この表を見ると、コントス&トリプセヴィッチの「グーグルアース衛星画像」と「GPS搭載カヌー」の値(青い数字)が近似している、すなわち、衛星画像の計測でも、手間のかかる川下り調査とほぼ同じ結果が得られることがわかる。 このことから、彼らは、川の長さを測るには衛星写真を使用するのが良いとしている。

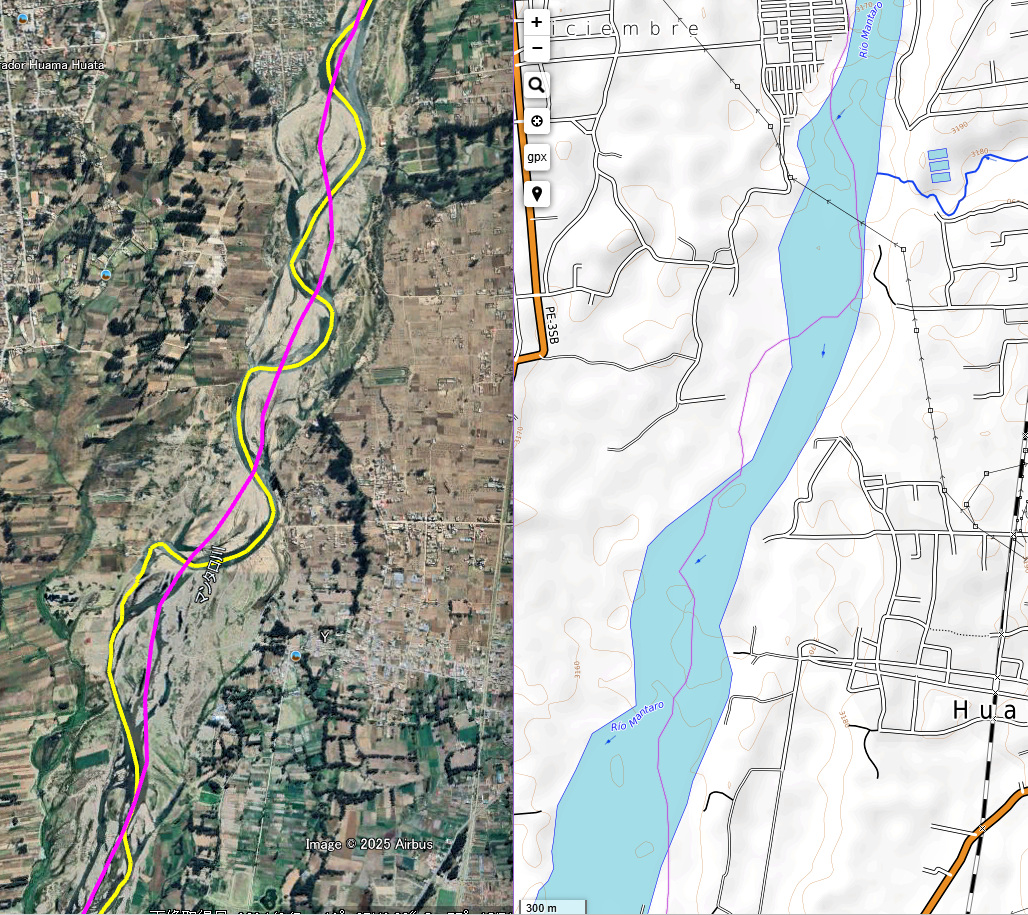

マンタロ川中流部、ワンカヨ市郊外のグーグル衛星画像(左)と同範囲の地形図(右、(OpenTopoMap))

●衛星写真の黄色い線は低水路の中心線、ピンク色は河道(バンクフル流路)の中心線。低水路の中心線の方が長いことは一目瞭然。

●右の図のような詳しい地形図は、河道(バンクフル流路)を川として描いている。

したがって、詳しい地形図使って計測すれば、衛星写真で河道中心線を測った場合に近い結果が得られる(表の赤い数字).

それはそれで正しいが、そこには以下のような問題がある: ホームページ PanoraGeoの値(最下行) に比べると、コントス&トリプセヴィッチの衛星画像による値(最上行)は、アプリマック川で 3.4%、マンタロ川で 2.0~1.8% 大きい。 同じように衛星画像を使いながら、このような違いが生じたのはなぜだろう? 衛星画像は、まれなケースを除き、好天で水位が低い時の川を写している。 おそらく、コントス&トリプセヴィッチはそのような低水路(低水時の流路)の中心線を測っている。 また、GPS 軌跡取得のための川下りも、おそらく水位が低い時に行われるので、その結果はやはり低水路中心線の長さである。

これに対して、Homepage PanoraGeoでは、衛星画像で河道を判読し、その中心線を測っている。 河道とは、低水時には水に覆われない河原も含む川幅全体のことで、専門的にはバンクフル流路*3)(Bankfull channel)とよばれるものである。 低水路の流れは、蛇行の内側のポイントバーや網状流の中州(砂礫堆)などの微高地を避けて流れるので、かなり屈曲している。 したがって、低水路は、河道(バンクフル流路)に比べて長くなる(右の図を参照)。 これが、同じような衛星画像を使いながら異なった結果が生じた原因である。 そこで、低水路を測るべきか、河道(バンクフル流路)を測るべきかという問題になるが、 常識的には、河道(バンクフル流路)の中心線を測ったものが本当の川の長さである。

*1) Jansky, B.(1999): A New Survey of Sources of the Amazon.

*2) Contos, J. & Tripcevich, N. (2014):

Corrent placement of the most distant source of the Amazon River in the Mantaro River draigage. Area, 46.1.

*3) 川が増水し、両岸の明確な岸を越えて氾濫原に溢れ出す直前の流れ(バンクフル流)が占める幅の流路。

テーマ 28.途方もない大河、 アマゾン川をたどる P.2 の資料 |