画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

28. 途方もない大河、アマゾン川をたどる Follow the immense river, the Amazon

2025年2月22日 増補改訂

English version⇒

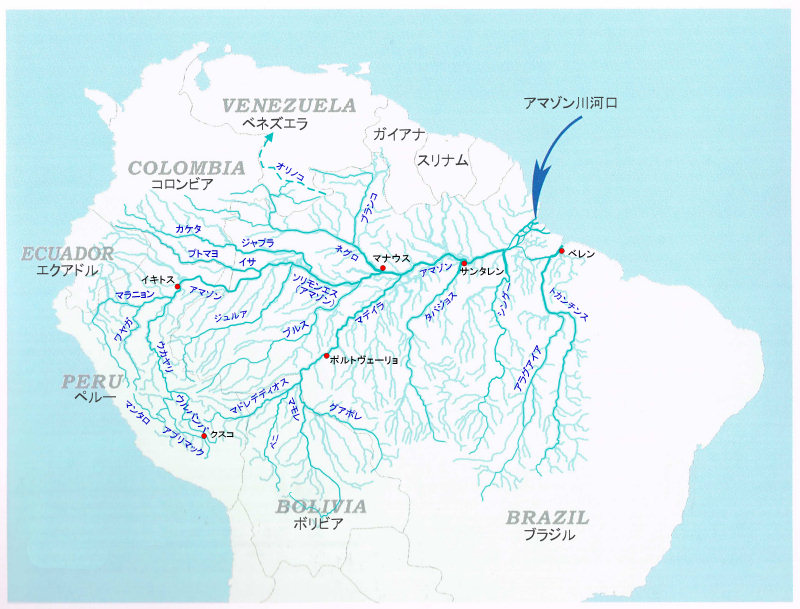

アマゾン川流域水系網Drainage network of the Amazon River |

目次へ Page |

長さではアフリカのナイル川に及ばず、もしかすると長江(揚子江)にも負けるかもしれないアマゾン川も、流域面積や流量では群を抜いて世界一の川である。 険しいアンデス山中の河谷を流れる最上流部、平坦な低地に出て蛇行した流路を刻々と変化させる上流部、著しく深い流路を流れる中流部、 大小の島々を散りばめたエスチュアリー(三角江)から大西洋に注ぐ下流部(河口部)など、性格を変えながら流れ下るこの大河を、上流から下流へたどってみる。

この新版水系図について: M. Gouldingほか(2003)”The Smithsonian Atlas of the Amazon (Smithonian Books) P.101 の水系図を基図として、主要河川を強調表現し、主要都市と地名を補充して作成。

また、流水の一部がネグロ川上流のカシキアレ川に分流するオリノコ川上流部を破線で追加した(2024/12/29アップロード、旧版水系図は こちら)。

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 1 /21 |

アンデス山中を流れるマラニョン川Marñón River flowing through the Andes |

アマゾン川上流部の水系 |

Page |

ペルーの北東部の都市イキトスの南で、二つの大きな支流が合流してアマゾン川になる。ひとつはウカヤリ川、もう一つがこのマラニョン川である。 マラニョン川の上流はアンデス山脈の西山系(西コルディレラ)と中央山系(中央コルディレラ)を分ける縦谷(山脈の走る方向に並行した谷)の中を北流する。 写真はこの河谷の右岸の斜面中腹(標高 3450m)から下流方向を望んだもので、谷底の標高は 3100m、遠くに見える山をはじめこの付近の山の頂は 4200m ほどである。 ペルーアンデスの高度帯区分では、人口の密なケチュア帯の上部からスーニ帯にあたり、谷底から標高 4000m 近くまでの谷斜面には、全面的に斜面畑がひらかれている。 ここより 70~80km 上流に、マラニョン川の源流で、むかしはアマゾン川の源流とも考えられていたラウリコチャ湖がある。

1986年7月28日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-9 51 8.40, -76 36 56.74 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 305°

PanoraGeo-No.399

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 2 /21 |

ウカヤリ川上流のアンデスに聳える名峰、サルカンタイ山Nevado Salcantay (or Mt. Salkantay), a famous peak in the Andes in the upper reaches of the Ucayali River |

Page |

アマゾン川上流の二つの大きな支流で、マラニョン川と並ぶもう一つの支流がウカヤリ川である。 ウカヤリ川は熱帯雨林に覆われた低地をアンデス山脈東麓沿いに 1500㎞ あまり流れるが、その上流は、アンデス山中を流れる二つの支流、アプリマック川とウルバンバ川からなっている。 この写真のサルカンタイ山は、アンデス東山系ビルカノータ山塊に深い谷を刻んで流れるこの二つの川の分水界に聳えている。 サルカンタイ山の南面(写真手前)がアプリマック川の流域で、向こう側にウルバンバ川の深い谷がある。ウルバンバ川に向かって伸びる尾根の北端付近には、インカの遺跡として有名な観光地マチュピチュがある。 サルカンタイ山の海抜標高 6271m(一説には 6264m)は、ペルーの山岳の中で 14 位であるが、周囲からの突出程度を示すプロミネンスという指標は、ペルー最高峰のワスカラン山(標高 6768m)の 2776m に次ぐ 2540m で、登攀が容易でない山であることを示している。 これまで、「アマゾン川の源流」(アマゾン水系最長流路の始点)はペルー南部のアプリマック川上流にあるとされてきた。 しかし、近年、アマゾン川の源流はこれとは遠く離れたペルー中部のマンタロ川上流部にあるという見解が出され、一部で注目されるようになった*1) (参照:アマゾン川の源流はどこか?その1)。

*1) たとえば、CNN.co.jp (2023.12.10 posted): 世界最長はアマゾン川? 国際科学者チームが長さを再測定へ

2011年9月15日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-13 25 31.34, -72 30 40.11 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 333°

PanoraGeo-No.238

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 3 /21 |

アンデス山脈マンタロ川上流域Upper Mantaro River Basin in the Andes Mountains |

Page |

リマからイキトスへの飛行機の窓から北方向のアンデス山脈の眺めである。

画面左上の遠方にはペルーの最高峰ワスカラン山(6768m)のあるブランカ山脈が聳え、手前の画面左端近くにはペルー第二の高峰イェルパハ山(6635m)の白峰が見える。

これらのアンデス西コルディレラ(西山系)の山々は、西に流れて太平洋へ注ぐ川と東へ流れてアマゾン川に入る川の分水界である。

この山脈より東にあたるこの写真の地域は、アマゾン川上流の支流マンタロ川の源流部である。

今回のグーグルアース衛星画像を用いた計測によって、アマゾン川の源流(河口から流路に沿って最も遠い地点)はこの地域にあることが確認された。

写真上部に小さく見える平地は、標高 4100m に広がるボンボン高原(メセタ・デ・ボンボン Meseta de Bombón)で、その南部をペルーではチチカカ湖に次いで二番目に大きいフニン湖(チンチャイコチャ湖 Laguna Chinchaycocha ともいう)が占めている。

アマゾン川の源流はこのボンボン高原かそれを取り巻く山地のどこかにあるはずである(参照:アマゾン川の源流はどこか?その2)。

1981年7月9日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-11 34 16.19, -76 14 21.90 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 335°

PanoraGeo-No.738

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 4 /21 |

アマゾン川源流があるフニン市東方の山地Mountains east of Junín City, where the headwaters of the Amazon are located |

Page |

フニン湖(チンチャイコチャ湖)の南にある町フニンから東方を望むと、高地草原に覆われたなだらかな丘の向こうに、いくつかに岩峰が顔を出している。

フニン平原*1)の東を限るアンデス中央コルディレラ(中央山系)の高い峰々であるが、標高 4100m のフニン平原からはさほど高くは見えない。

中央やや左に目立つのはリスパンガ山と呼ばれる岩峰で、この PanoraGeo がアマゾン川の水源と認めたチピアン山(Cerro Chipián、標高 4751m)もこのような岩峰である。

この写真の右端から写真2枚分くらい右のなだらかな丘の向こうにチピアン山が見える(参照:ストリートビューで見えるアマゾン川水源点チピアン山)。

手前のなだらかな丘は、氷期にこれらの高峰から流れて来た氷河が残したモレーンで、大小さまざまな砂礫や岩塊からなっている。

イチューグラスの草原のところどころに大きな岩塊が顔を出している。

ペルーの高度帯ではプーナ帯にあたるこの高地草原は、おもに放牧地であるが、一部にジャガイモ畑もある。

*1) フニン平原(Pampa de Junín)は、ボンボン高原の一部で、フニン湖の南東に広がる平原。 1824年、ペルー独立戦争の勝利を決定づけた「フニンの戦い」があったところ。この戦いを記念するチャカマルカ・オベリスクが聳えている。

1986年7月27日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-11 9 50.10, -75 59 20.12 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 55°

PanoraGeo-No.739

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 5 /21 |

顕著な蛇行河川、ウカヤリ川Remarkable meandering river, the Ucayali |

Page |

アマゾン川上流部の二大支流のひとつであるウカヤリ川が流れるアンデス山脈の東山麓は、地質的にはアンデスの前縁盆地、地理的には南米大陸の中央低地帯とよばれる地帯である。

現在でも沈降傾向にあるきわめて平坦な土地のため、ウカヤリ川は広い氾濫原の中を右へ左へと大きく蛇行し分流しながら流れる。

その全区間、この写真のような顕著な蛇行河川であるため、実際の流路の長さは、蛇行がないと仮定した場合の約2倍にもなる。

ウカヤリ川と呼ばれる区間は、アンデスから流れ下るタンボ川(アプリッマク川・マンタロ川水系の最下流部の呼び名)とウルバンバ川の合流点の町アタラヤからマラニョン川合流点までで、その長さは約 1500km ある。

しかし、ウカヤリ川のような蛇行河川はとくに流路の移動・変形が激しく、川の長さは常に変化している(参照:

流路の移動・変形が激しいウカヤリ川)。

たとえば、写真の一番手前にある大きな蛇行のくびれた部分でショートカット(カットオフ:切断)が起これば、流路長は一挙に 10㎞ 以上も短くなる。

1998 年版のグーグルアース衛星画像を使って計ったウカヤリ川の長さは 1564km あったが、2019 年には 1549km、2024年 には 1534㎞ になっていた。

したがって、アマゾン川全体の長さも一定ではなく、はっきりした数字で示しても意味がない。

行く行くは、気温や降水量のように、30 年平年値という形で表記するようになるかもしれないが、目下のところは「アマゾン川:6286㎞(2024年)」のように、計測した資料の画像取得年あるいは測量年を付記するのが一つの方法だろう。

1981年6月29日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-5 53 26.22, -74 24 6.66 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 255°

PanoraGeo-No.400

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 6 /21 |

ウカヤリ川と2種類の支流Ucayali River and two types of tributaries |

Page |

真の左上に見える太い川が、アマゾン平野の熱帯雨林の中を蛇行しながら流れるウカヤリ川で、写真の左辺が上流、上辺が下流である。

蛇行の屈曲が進み、左上の部分では上流と下流の流路がかなり接近している。

このような部分を蛇行流路の頸(くび)あるいは頸状部(ネック)とよび、さらに屈曲が進むと、ここで流路の切断(カットオフ)が起こり、元の流路は蛇行痕跡としての三日月湖になる。

このウカヤリ川本流に、2本の支流が写真の下方から来て合流している。

白っぽい色をした右の支流(白い川)は細かく蛇行している。川幅の小さい川の蛇行の波長や振幅はそれなりに小さい。一般に、蛇行の振幅、すなわち蛇行帯の幅は、川幅の 10~25 倍である。

これに対して、水が黒っぽいためあまり目立たない左のもう一本の支流(黒い川)は、ほとんど蛇行していない。この違いはなぜ起こるか?

それには、川が運搬する土砂の量が関係している。

蛇行の湾曲の外側が流水で侵食され、内側には土砂が堆積することによって、蛇行の振幅は少しずつ大きくなって行く。

この場合、外側の岸の侵食が目につきやすいが、むしろ、重要な役割をしているのは湾曲内側における土砂の堆積である。

堆積した土砂によって流れが外側に押しやられ、対岸に強く当たって侵食する。

この写真の白い川は土砂を大量に含んだ濁り水の川なので、著しく蛇行している。

反対に、流送土砂が少なく、河道に土砂を堆積しないような川は、蛇行することがなく、その河道は安定している。

この写真の黒い川はそのような川である。

約 30 年後には、これらの川はどう変わっただろうか?

(参照: ウカヤリ川本支流の流路変化、1981-2012年)。

黒い川の右岸に見えるかなり広い森林伐採地は、この事実を知った地元民の畑か牧場であろう。

1981年7月9日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-10 23 1.75, -73 56 6.87 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 333°

PanoraGeo-No.30

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 7 /21 |

ペルー・イキトス付近のアマゾン川(1981年)The Amazon near Iquitos in Peru (1981) |

Page |

イキトスは、アマゾン川上流部、ペルー・セルバ(森林)地方、ロレート県の中心都市で、2017 年の国勢調査人口は 38 万であったが、近年の成長が著しく、22 年には 50 万近い人口になっている。

写真は、イキトス市街地の北端部分とそれに沿って北(写真上方)へ流れるアマゾン川である。

ここより 120km 上流で二大支流、ウカヤリ川とマラニョン川が合流してアマゾン川になる。

アマゾン川の水は多量の土砂を含んで褐色に濁っている。褐色であっても、土地の人たちはこのタイプの川を「白い川」と呼んでいる。

これに対し、写真左手から合流するナナイ川の色がアマゾン川とは若干異なるのが見て取れる。

この川は、土砂をほとんど含まず澄んでいるが黒味を帯びた水の「黒い川」である。

このあと 20 年余りのうちに、この地域のアマゾン川の流路が驚くべき変化を遂げるのは、 2005 年のイキトスとアマゾン川の衛星写真が示すとおりである。

1981年6月27日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-3 44 52.31, -73 14 34.55 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 10°

PanoraGeo-No.222

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 8 /21 |

ペルー、イキトスの氾濫原集落Floodplain settlements in Iquitos, Peru |

Page |

この写真を撮影した 1981 年には、アマゾン川は、ペルーアマゾンの中心都市イキトスの市街地に沿って流れていた。

イキトスの市街地の大部分は台地(河岸段丘)の上にあるが、その南部の低地(氾濫原)にも貧しい人たちの住宅がひろがっている。

この写真遠方の無数の家が集まっているところがそのような氾濫原集落である。

家があるところもその左の水面もアマゾン川の氾濫原である。撮影した6月はアマゾン川の水位が高い時期なので、氾濫原はアマゾン川の褐色に濁った水に浸っている。

氾濫原の多くの家は、高水期のこのような浸水に備えた浮き家である。

その後、大規模な流路の変更が起きて、アマゾン川はイキトスの市街地沿いには流れなくなり、市街地沿いには湖が残った。

その湖に注ぐイタヤ川(Río Itaya)は、アマゾン川のように泥で褐色に濁った川ではなく、透明であるが黒ずんだ色の川、すなわち「黒い川」である。

したがって、イキトス市街が面する湖も、今では黒っぽい水に変わっている

(参照:イキトス付近で最近起きたアマゾン川流路の大規模な変化)。

1981年6月29日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-3 44 34.78, -73 14 26.29 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 190°

PanoraGeo-No.401

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 9 /21 |

低水期のイキトス氾濫原集落Iquitos floodplain settlements in the low water period |

Page |

|

イキトス市街地南部、ベレン地区の氾濫原と集落を 1986 年8月に撮影した写真で、撮影位置やアングルは、1981 年6月撮影の前ページの写真(PanoraGeo-No.401)とほとんど同じである。

1981 年の写真で水面だったところがすべて緑の草原になり、別世界という感じである。

この変化は、1981 年の写真の撮影が6月、この写真が8月という季節の違い、それに伴うアマゾン川の水位変化によって生じたものである。 *1) Hiraoka, M.(1985):

Floodplain Farming in the Peruvian Amazon. 地理学評論 58-B. 1986年8月13日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-3 45 1.18, -73 14 34.05 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 190° PanoraGeo-No.402 |

マナウスとイキトスの水位年変化*2) |

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 10 /21 |

ソリモンエス川と川中島Solimões River and alluvial islands |

Page |

ブラジルでは、アマゾナス州の州都マナウス市でネグロ川と合流する以前のアマゾン川本流はソリモンエス川とよばれ、それより下流がアマゾン川である。

写真は、ネグロ川と合流する直前のソリモンエス川である。よく見ると、写真の遠方左寄りに黒ずんだ色の水面があるが、そこがネグロ川との合流点である。

アマゾン水系全体の水の約半分がソリモンエス川からもたらされ、残り半分が、ネグロ川およびマナウスより下流で合流するマデイラ川、タパジョス川、シングー川などの支流から流れ込む。

ソリモンエス川は、写真のように、典型的な泥で濁った川(現地では「白い川」という)で、この豊富な泥が堆積することによって氾濫原が形成される。

写真右手の川の中に小さい島があるが、その左にもマシャンタリア島、そのまた左にシボレナ島という島が並んでいる。

これらの島は、周囲を自然堤防で囲まれ、内部には湿地や湖沼(後背湿地)がひろがっていて、普通のの氾濫原と同じ性質の低地である。

これは、アマゾン川の泥が少しずつ堆積してできる比較的安定した地形である。

大洪水のたびに移動したり消失したりする不安定な中州でないことは、植生が豊かで、川沿いには人家が並んでいることなどから明らかである。

このような島を英語では Alluvial island*1) と言う。

日本では、「川中島」、「中州」、「中の島(中之島)」などの日常語はあるが、原語を直訳した「沖積島」はあまり使われていない。

ここでは、「沖積島(川中島)」のように、注釈付きで使うことにする。

*1) Alluvial island: Island formed by the deposition of clay, sand, silt, or other material by flowing water(流水による砂、粘土、シルトその他の物質の堆積で生じた島).

2006年3月15日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-3 18 37.92, -59 58 57.38 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 33°

PanoraGeo-No.172

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 11 /21 |

アマゾン中流部の中心都市マナウスの港Port of Manaus, the central city of the middle Amazon |

Page |

アマゾン地方の庶民の一般的な交通手段は水上交通で、アマゾン川はそのメインストリートである。 アマゾン中流部の中心都市マナウスの港では、アマゾン川本支流沿岸の港へ行くたくさんの定期船が出航を待っている。マナウスからの定期船は、大別して3つのルート(航路)に分けられる。 アマゾン川本流(ソリモンエス川)を溯り、ブラジル、ペル-、コロンビア三国国境のタバチンガまでの航路、アマゾン川を下って河口部のベレンまでの航路、そして支流のマデイラ川を溯り、ポルトヴェーリョまでの航路である (参照:マナウス発定期船の行き先と料金)。 途中の都市に寄港しながら、これらのターミナルまで行く長距離便も週に1~2便あるが、多くは途中の港を往復する中距離の定期船である。 マナウスにおけるアマゾン川水位の年変化は平均して10mと大きいので、この写真で船が繋がれているオレンジ色の桟橋は、水位と共に上下する浮き桟橋である。

2005年3月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-3 8 27.39, -60 1 25.04 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 142°

PanoraGeo-No.403

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 12 /21 |

マナウス・ベレン航路定期船の乗客Passengers on a liner on the Manaus-Belém Route |

Page |

マナウスからベレンへの定期船は、昔も今も、最速3泊4日、流れに逆らうベレンからマナウスは4泊5日である。 比較的大型の定期船のばあい、通常運賃の8割増しくらいの料金を出すと、リージョナルクラスからツーリストクラスに格上げになり、ベッド付の3~4人部屋や写真のような上甲板を利用できる。 リージョナルクラスの乗客はハンモックを持ち込み、自分で吊って寝なければならない。 前日の夕方にマナウスを出て一夜明け、朝食後の船は、パリンチンス市郊外の農業集落モカンボ地区の沖を航行していた。 次の寄港地パリンチンス市街までは約3時間。左岸には写真のような台地(テラフィルメ)、右岸に広大なツピナンバラーナ島の氾濫原を見ながら、船はアマゾン中流部を下って行く。

1981年7月12日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-2 26 11.19, -57 21 30.62 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 328°

PanoraGeo-No.404

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 13 /21 |

アマゾン中流部レマンソ岬と狭窄部Cape Remanso and constricted portion in the middle Amazon |

Page |

パリンチンス市街西方約 70㎞ のモカンボ地区沖を、アマゾン川が写真左上から下に向かって流れている。 緩やかにカーブした流路の内側(右岸、写真では左)には自然堤防に縁取られたツピナンバラーナ島の氾濫原がひろがっている。 カーブの外側の岸(左岸、写真の右)では、アマゾン川が、直接、台地(テラフィルメ)の裾を洗っているが、その一部に、レマンソ岬(ポンタドレマンソ、Ponta do Remanso)が角状に突出している。 このため、この部分のアマゾン川は、幅約2㎞の狭窄部になっている。 このような狭窄部では、当然、幅が狭い代わりに水深は大きく、レマンソ岬沖の水深は 91m にもなる。 ここに限らず、アマゾン中流部の川底は深く、普通でも 60m くらい、深いところでは 100m を越すような深みもある(資料:アマゾン川の深さと速さ)。

2002年8月14日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-2 42 33.80, -57 11 27.37 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 329°

PanoraGeo-No.405

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 14 /21 |

レマンソ岬と河岸崩壊地Cape Remanso and the river bank collapse |

Page |

アマゾン川に突き出したレマンソ岬付近一帯の台地をつくるのは、アルテルドシャン層とよばれる中生代白亜紀後期の陸成の砂岩や泥岩層である。 一般に、あまり固結度の高くない地層であるが、その中に局部的にやや硬い層があると、このレマンソ岬のような突出部ができる。 アマゾン川の激しい侵食によって、岬の尖端から上流側の河岸には、垂直な露岩の崖が続き、ところどころに、写真のような崩壊地ができている。 このような崩壊で生じた土砂は、アマゾン川の流れで運ばれて、近くの河床や河岸に堆積し、河床変化の要因となる。 中流部まで下ってくると、アマゾン川の運搬物質も河岸をつくる物質も泥(粘土やシルトなどの細粒物質)が中心になる。 このような川は一般に川幅に対して深さが大きく、また流路変化を起こすことも少ない、いわば「おとなしい川」である。 アマゾン川中流部は、本質的にはそのような川であるが、方々で台地を削って、河床変動を起こす原因となる砂などの粗粒な物質の供給を受けるため、完全に「おとなしい川」になりきれずにいる。

2002年8月11日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-2 27 23.80, -57 20 1.22 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 73°

PanoraGeo-No.408

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 15 /21 |

アマゾン中流部、レマンソ岬下流の川中島Alluvial islands downstream of Remanso Cape, middle of the Amazon |

レマンソ岬下流のアマゾン川 |

Page |

アマゾン川が写真左上から右下に向かって流れており、写真左上隅近くには、川に角状に突出したレマンソ岬が見える。

その対岸、写真の左から下にかけてのアマゾン川右岸には、氾濫原湖や水路などの水面の多い氾濫原がひろがり、6月という高水期なので、一部の水面は、アマゾン川から濁り水が流れ込んで褐色になっている。この氾濫原は広大なツピナンバラーナ島の一部である。

アマゾン川は、レマンソ岬の下流で幅が急にひろがり、いくつかの川中島を挟んで流れている。

右の地形図によれば、川中島は、北から、アルコ島(Ilha do Arco)、オンサス島(Ilha das Onças)、マリーニョ島(Ilha Marinho)に大別されるが、一番南(手前)のマリーニョ島は高水期にあたるこの時期には、大部分が水没していて、高い部分だけがバラバラに顔を出している。

これらの川中島を分ける水路のうち、地形図で RIO AMAZONAS (アマゾン川)と記載されている一番手前の水路が、谷線(Thalweg、最も深い部分)があるアマゾン川本流で、それ以外は副次的な流れである。

このような副次的な流路のことをこの地方ではパラナー(Paraná、側流)とよんでいる。

アマゾン中下流部では、上流部でみられるようなドラスティックな流路変化(たとえば こちら)はないが、川中島の成長・消滅のような河床変化は頻繁に生じている

(参考: 川中島の変化)。

1981年6月27日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-2 47 46.54, -57 13 54.38 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 357°

PanoraGeo-No.406

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| アマゾン川をたどる | 16 /21 |

分流・合流を繰り返すアマゾン川、でも網状河川ではない・・・The Amazon, branching and merging, but it is not a braided river |

Page |

|

アマゾナス州東部、パリンチンス市西方、モカンボ地区のアマゾン川を上流を向いて撮影したものである。

逆光の水面が白く反射して美しい。

アマゾン川は分流と合流を繰り返し、分流した流路の間に沖積島(川中島)を抱きながら流れている。

このような写真を見てすぐ思い付く術語は網状流(もうじょうりゅう)あるいは網状河川である(右の写真)。

網状河川については、「多くの浅い水路と砂州(砂礫の州?、引用者注)からなる河川を網状河川と呼びます。

網状河川は山地に近い河川の上流部に発達し、増水時には流路は合体して太い一本の流れをなします。

網状河川からは、礫や砂を主体とする地層が堆積します。」*1)というのが一般的な説明である。

しかし、この引用文に下線を引いた部分は、この写真のアマゾン川には全く当てはまらない。

この部分のアマゾン川は、流路は深く、山地から遠い下流部で、増水時にも一本にはならず、泥を堆積する川である。

*1) 産総研 地質調査総合センター絵で見る地球科学: 網状河川 2002年8月14日撮影

カメラの位置 (緯度,経度):-2 42 24.96, -56 59 19.72 (Google Map)

撮影方向:北から時計回り 313° PanoraGeo-No.397 画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

アマゾナス州の東の端にあるパリンチンスは、近年までこの州で人口第2位の都市であったが、マナウス都市圏の都市の発展により、

2022 年国勢調査では人口 9.6 万、この州第4位の都市になっている。

いずれにせよ、州都マナウスに比べれば、その 1/20 以下の小都市である。

この都市で毎年6月末に行われる郷土色豊かな牛祭りは、ブラジル国内ではかなり知られている。

ヨーロッパの観光客を乗せたやや大型のクルーザーがこの都市の桟橋に接岸しているのは、この祭りをなぞらえたショーを見物するためである。

このクルーザーのおもな目的地はマナウスであるが、地方振興を考えた州の要請による寄港とのことである。 2005年3月9日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-2 37 21.23, -56 43 55.55 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 267° PanoraGeo-No.407 画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

写真遠方に見えるのはパラ州西部の都市サンタレンの市街である。この都市はアマゾン川とタパジョス川の合流点に立地している。

タパジョス川は、ブラジル高原を源流とする多くの川と同じく、流送土砂の少ない澄んだ水の川である。

サンタレン市の沖合で、この澄んだ水と泥で濁ったアマゾン川の褐色の水が混ざり合う「水の会合」が見られる。

マナウスにおけるネグロ川の「黒い水」とアマゾン川の濁った「水の会合」は有名であるが、サンタレンのものもこの写真のようになかなかの壮観である。 1981年8月10日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-2 24 42.67, -54 42 46.54 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 154° PanoraGeo-No.737 画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

アマゾン中流部のマナウスを出て船中3泊後の朝、目が覚めるとベレンへ向かう定期船は速度を緩めてマラジョー島の西を北から南に流れるタジャプル水路(Furo do Tajapuru)を通過している。

すでに、アマゾン河口部である。 1981年7月14日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-1 21 53.61, -50 48 8.39 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 180° PanoraGeo-No.398 画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

これは、マラジョー島とその西の本土をへだてる数本の水路(フーロ)があるアマゾン水路地帯を空から南望した写真である。

左上の広い水面は、パラ川と呼ばれてはいるが、実際にはマラジョー島の南を限る南エスチュアリーの最奥部(ボカス湾)である。 *1)Soares, Lucio de Castro (1977) : in Geografia do Brasil – Região Norte, p.149, IBGE. 原文は:Por sua vez, Sioli também não considera a boca do Amazonas um verdadeiro delta, mas sim um extenso e largo estuário; para este autor, o verdadeiro delta do Amazonas está entre a Ilha do Marajó e o continente, e é formado pelo feixe de “furos” que desembocam na baía das Bocas, esta situada na extremidade ocidental do “rio Pará”. *2)厳密な意味のデルタ島は、現在そこを流れる川が堆積した新しい土砂からなり、高さも川の水面とは大きく違わない低地、すなわち氾濫原(ヴァルゼア)である。 1993年8月8日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-1 44 0.37, -50 33 8.99 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 160° PanoraGeo-No.410 画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

アマゾン河口部、マラジョー島の南にある南エスチュアリーの奥の部分をパラ川、外洋に近い部分をマラジョー湾という。

川と湾の境界は明確なものではないが、写真はそのマラジョー湾に近いパラ川からマラジョー島を望んだものである。

パラ川上流の支流も、また南岸から注ぐ大河トカンチンスも、土砂の少ない澄んだ水を流す川であるが、マラジョー島の西の水路群を通じてアマゾン川の濁り水が流入するため、パラ川の水は褐色に濁っている。

この付近で川幅は 15km ほどあり、川というより湾に近いが、淡水である。 1993年8月1日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-1 39 31.33 -49 3 24.13 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 350° PanoraGeo-No.41 Revised and amplified on February 22, 2025 |