14. 三宅島、1983年噴火のまえとあと

Miyake-jima Island, before and after the 1983 eruption

2025年3月30日 増補改訂

溶岩流で埋没した阿古中学校 1990年11月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):+34 4 44.77, +139 28 42.31 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 340° PanoraGeo-No.746

写真 |

三宅島の空中写真Aerial photography of Miyake-jima Island |

テーマ 14 三宅島1983年噴火0 HOME⏎ ⇒NEXT 直前のページに戻る このテーマには、閲覧が容易な モバイル版 や もあります。内容は同じです。 |

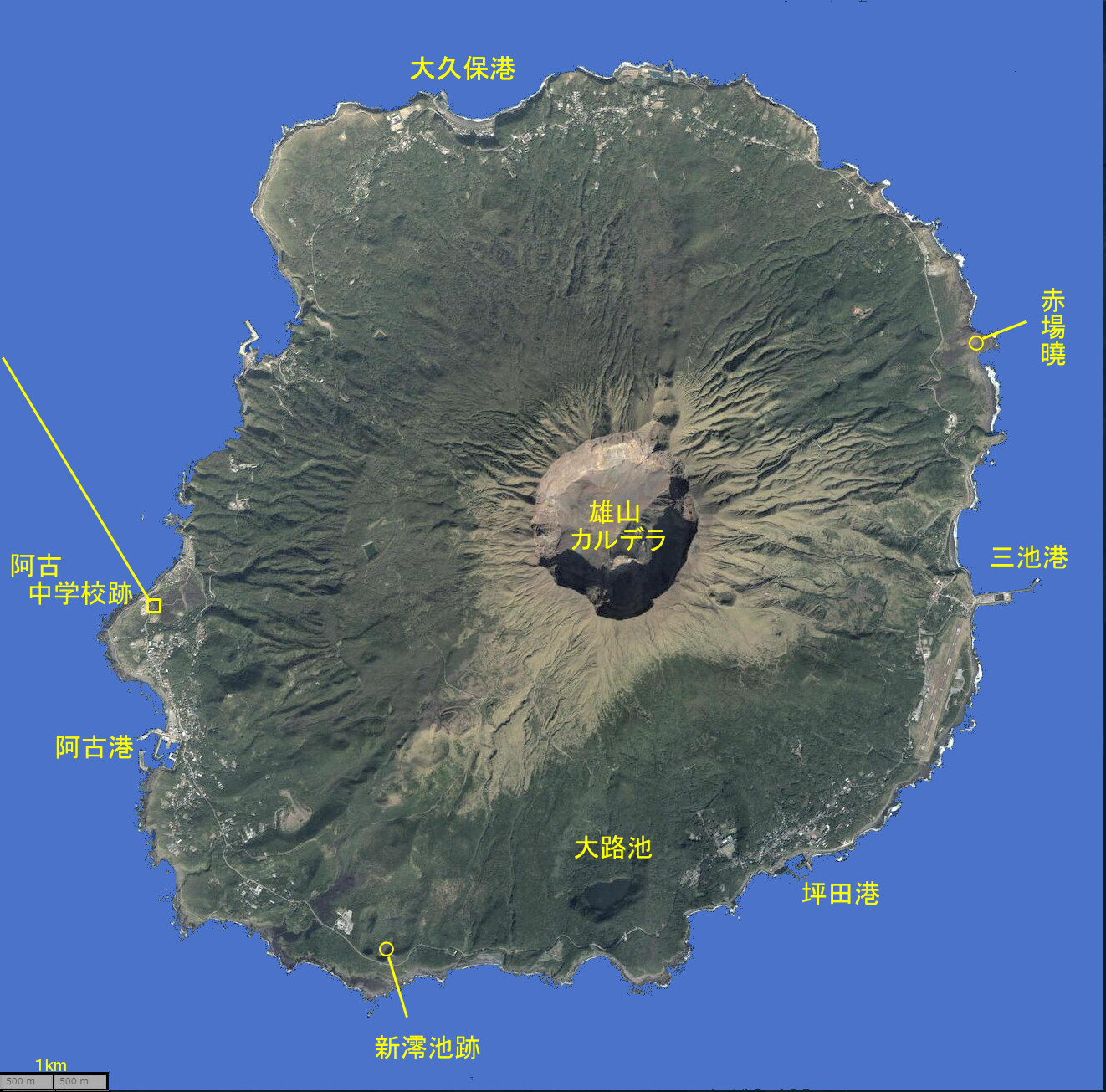

伊豆七島のひとつ三宅島は、雄山(755m)を最高峰とする火山島である。 雄山は活動的な火山で、20 世紀には、1940 年(昭和 15 年)、1962 年(昭和 37 年)、1983 年(昭和 58 年)、および 2000 年(平成 12 年)と、ほぼ 20 年おきに4回噴火している。

これらの最近の噴火は、比較的粘性の低い玄武岩質安山岩マグマによるもので、火口からマグマが飛沫(しぶき)となって放出され、火山礫となって周辺に堆積するという形の噴火が中心である。 この噴火による火山礫は気泡が多い黒っぽい色のスコリアが主である。 ストロンボリ式噴火と言われるこの種の噴火は、粘性の高いマグマの爆発的でしばしば火砕流を伴うブルカノ式噴火などに比べれば穏やかな方であるが、油断はできない。 1940 年の噴火では 11 人の犠牲者がでており、今回主に取り上げる 1983 年噴火では、この島最大の阿古集落が溶岩流で埋まるという衝撃的な事態が起きている。

上の空中写真において島の中心を占める直径 1.5㎞、深さ約 450m の窪地は、2000 年の活動でできた陥没カルデラである。 また、この活動では有毒ガス(二酸化硫黄)の噴出が長く続き、全島民の本土への避難が4年半にも及んだ。 2025 年現在でも、カルデラ内やカルデラ縁をはじめ、立ち入り規制区域が広く設定されており、観光客が雄山に自由に登山できる状況にはない。 村役場は、有毒ガスの危険のある東海岸の空港や三池港に近い本庁舎に代えて、西海岸の阿古の臨時庁舎を使っている。 しかし、有毒ガスの濃度は年々減少しており、2013 年にはガスマスクの常時携帯義務が解除されるなど、観光の環境は徐々に改善されつつある。

空中写真![]() 拡大

拡大