画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

33. ブラジルの奥地の奥地ピアウイ州とそのお宝、

セラダカピバラ国立公園

Piauí State, the hinterland of Brazil, and its treasure, Serra da Capivara National Park

2025年4月23日 改訂

|

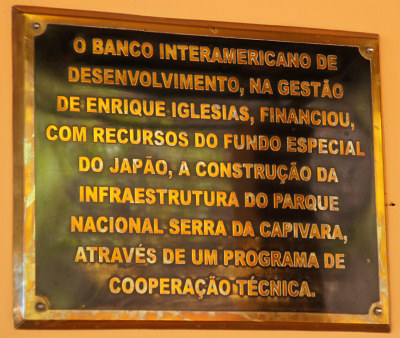

奥地の奥地で日本発見! セラダカピバラのビジターセンターに掲げられている銘板で、技術協力プロジェクトの一環として、米州開発銀行(エンリケ・イグレシアス社長)が、日本特別基金を使って、セラダカピバラ国立公園の施設整備のための資金を融資したことを示している。 |

目次へ Page

|

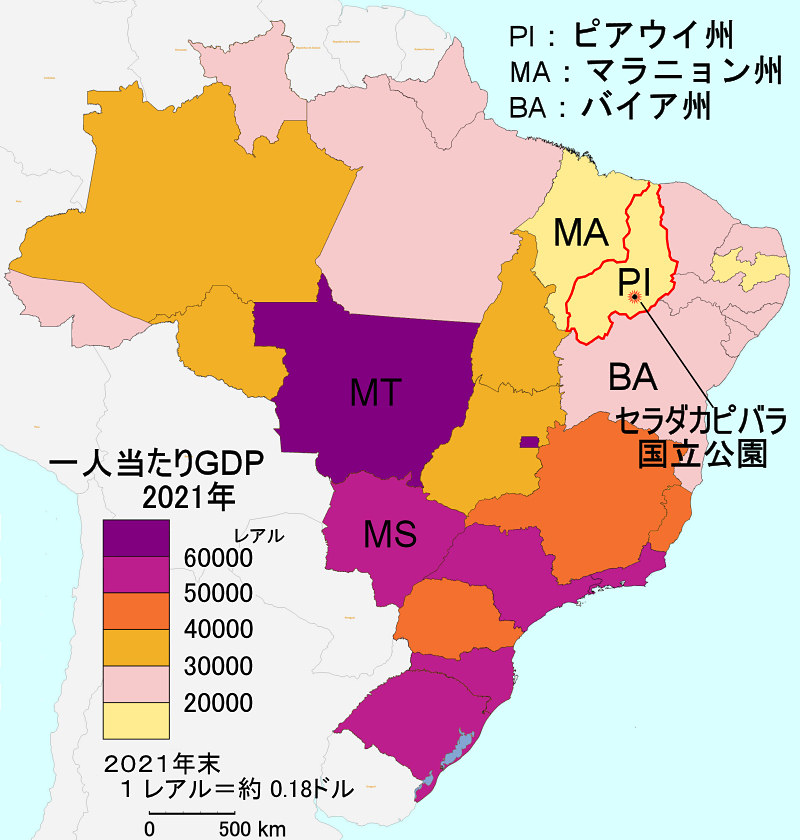

ピアウイ州とセラダカピバラ国立公園の位置

Location of Piauí State and Serra da Capivara National Park

ピアウイという州は、日本人にとって、もっともなじみの薄い州のひとつであろう。 ブラジル北東部地方(ノルデステ)西部にあり、上の地図で境界を赤く囲んだところである。 歴史的に砂糖生産で発展した東海岸の森林地帯(ゾナダマタ)に対し、その西方の内陸一帯は奥地(セルトン)と呼ばれ、しばしば干ばつに見舞われる半乾燥気候下の貧しい地域である。 ピアウイ州は奥地のまた奥地とも言える位置にある。

ピアウイ州の位置を示すために使った上の地図は、2021 年時点のブラジルにおける一人当たり GDP を州別に示したものである。 経済発達状態の一つの指標であるこの値において、ピアウイ州は、隣のマラニョン州などともに、最低グループ3州の一員である。 ブラジルの一人当たり GDP に影響が大きいのは農業部門、特に最近では内陸部セラード地域の大豆生産で、マトグロッソ州(図中のMT)やマトグロッソドスール州(MS)の値が高いのはそのためである。 ピアウイ州もそのご御利益を若干受けており(本文7ページ参照)、近年、一人当たり GDP のランクは一つ上がった。それでも下から3番目である。

このように経済的に貧しいピアウイ州ではあるが、あるいはそのために、豊かな自然が保たれ、州内に国立公園が四つもある。 そのうち二つは、自然を開発から守るために設けられた保護地区である。残る二つのうちの一つが世界文化遺産になったセラダカピバラ国立公園である。 南アメリカ最古の人類が残したものかもしれないという貴重な遺跡であり、見事な岩絵も一見の価値があるお勧めスポットであるが、きわめて交通不便なところにあるため、訪れる人は多くない。

ここでは、ピアウイ州の風景をのんびりと眺めながら、セラダカピバラ国立公園に向かうことにしよう。

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 1 /15 |

ピアウイ州の入口に立ちはだかるイビアパーバ山脈Ibiapaba Mountains at the entrance to Piauí State |

Page

|

セアラ州の平坦な侵食平野とその西にそびえるイビアパーバ山脈である。 セアラ州の侵食平野は先カンブリア時代の結晶質岩石からなる楯状地であるのに対し、イビアパーバ山脈は、ここより西のピアウイ州とマラニョン州にかけて広がる堆積岩地帯(卓状地)の東の縁である。 この堆積岩地帯は地質学的にはパルナイーバ堆積盆地とよばれている(参照:ブラジルのおもな堆積盆地)。

東方のセアラ州からピアウイ州に入るには、標高800~900mのこの山脈かその南方のグランデ山脈を越えなければならない。 越えるというよりこの崖を登るという方があっている。登った上には広々としたイビアパーバ高原が広がり、高原は西に向かって緩やかに低まって行く。 すなわち、この写真の急斜面は硬い堆積岩層がつくるケスタ崖(階崖)である。

1994年8月19日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-3 38 59.41, -40 55 43.48 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 158°

PanoraGeo-No.462

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 2 /15 |

ピアウイ州都テレジーナの街沿いを流れるパルナイーバ川Parnaiba River along the streets of Teresina, the capital of Piauí |

Page

|

長さ 1716km、流域面積 34 万km2 のパルナイーバ川は、アマゾン川のように巨大な川もあるブラジルではあまり目立つ存在ではないが、日本の国土に近い流域面積をもつ大河である。 源流から河口までの全区間、マラニョン州とピアウイ州の境界を流れている。 写真は、ピアウイ州の州都テレジーナの市街沿いを流れるパルナイーバ川で、多くの砂州をつくりながら流れている。

平常時でもこのような濁り水を流すパルナイーバ川はブラジルでは有数の濁り川である(参照:ブラジルのおもな川の土砂運搬)。 この川が運ぶ大量の土砂によって、河口部には半径 40km、海岸線長 50km ほどの広大なデルタができている。 また、この川が海に流し出した土砂は、強い東風による沿岸流で西方の海岸に運ばれ、強い風で陸上に吹き上げられて、広大なレンソイスマラニェンセス砂丘をつくっている。

2011年9月4日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-5 5 22.09, -42 49 38.76 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 337°

PanoraGeo-No.223

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 3 /15 |

高級なロウの原料となるカルナウーバヤシCarnauba palm as a raw material for high-quality wax |

Page

|

ピアウイ州海岸部のパルナイーバ市郊外で見られたカルナウーバの木立である。 カルナウーバ(学名:Copernicia prunifera)はヤシの一種で、ブラジル北東部地方(ノルデステ)の河川沿岸に自生している。 ピアウイ州とその東のセアラ州がこれを原料として生産される高級な蝋(ろう)の二大産地である(資料はこちら)。 比較的乾燥の厳しい環境に生えるため、葉の表面は水分の蒸散を防ぐよう蝋で覆われている。 写真中央の打ち上げ花火のように丸い枝ぶりのものが自然の樹形で、それ以外は、蝋をとるために葉が収穫されたあとのみじめな姿である。

ブラジルの貧しい奥地の話で、日本とは無縁と思ったら大間違い。 自動車のワックスで高級なものには入っているほか、ある種ののど飴や薬(錠剤)でもコーティング用に使われているので、知らないうちにわれわれの口に入っているかも・・・。 でも無害なので心配ご無用。

2011年9月1日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-3 4 41.75, -41 26 18.41 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 329°

PanoraGeo-No.463

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 4 /15 |

セッテシダーデス国立公園Sete Cidades National Park |

Page

|

ピアウイ州には四つもの国立公園があるが、その一つがこのセッテシダーデス(現地音セッチシダージス)国立公園である。 古生代デボン紀(約4億年前)の河川やデルタ性堆積物が硬く固結した地層(カベッサス Cabeças層)からなっている。 セッテシダーデスは七つの(Sete)都市(Cidades)という意味で、この写真のように多数の岩峰が並ぶ露岩地帯の様子をひとつの都市になぞらえたものである。 露岩地帯は大きく分けて七つあり、それぞれに動物や人間や物体などさまざまな形に見える奇岩があって楽しませてくれる。

この写真は展望台がある「第二の都市」である。カベッサス層はパルナイーバ堆積盆地を構成する地層で、最下部のセラグランデ層(シルル紀)の上位にくるデボン紀層のひとつである。 非常に硬い地層で、イビアパーバ山脈の西を並走するニ列目のケスタをつくっている。

1994年7月20日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-4 6 0.68, -41 41 42.26 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 116°

PanoraGeo-No.464

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 5 /15 |

セッテシダーデス国立公園の奇岩「亀の岩」edra da Tartaruga (Turtle Rock) in Sete Cidades National Park |

Page

|

ピアウイ州セッテシダーデス国立公園(七つの都市国立公園)のさまざまな形をした奇岩のなかで、もっとも人気があるのが「第六の都市」にあるこの「亀の岩」である。 亀の背のように丸まった岩の表面は亀の甲のような多角形の(ポリゴン)模様で敷き詰められている。

一見したところ、玄武岩層に見られる柱状節理のようであるが、この岩石は玄武岩や溶結凝灰岩のような火山性のものではなく、古生代デボン紀の河川堆積物が硬く固結した砂岩である。 六角形のまさに亀甲(きっこう)形のものが多い模様の一辺は 20~30cm で、10cm くらい掘れ込んでいる。 岩の側面の模様の方が大きく頂部のものは小さい。岩盤の収縮によって生じた多角形の節理が、風化侵食を受けてできたという説があるが、砂岩でそのようなことが起こるのか? 不思議である。 同様な模様をもった岩は、この国立公園のほかの部分でも散見される。

参考:Favera, J.C.D.(2002):Parque Nacional de Sete Cidades, PI. in Sitíos Geológicos e Paleontológicos do Brasil. Vol.1, p.335-342.

(http://sigep.cprm.gov.br/sitio025/sitio025.htm)

1994年7月20日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-4 5 51.98, -41 42 5.24 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 243°

PanoraGeo-No.465

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 6 /15 |

乾季のカーチンガの牧場Caatinga ranch in the dry season |

Page

|

セラダカピバラ国立公園などがあるピアウイ州南東部には、カーチンガとよばれる植生が卓越している。 カーチンガはブラジル北東部地方(ノルデステ)の内陸の熱帯半乾燥気候(ケッペンの BSh 気候)の下に生える有刺灌木林(トゲ林)のことである。 写真遠方の斜面にみえる落葉して灰色っぽい植生が、先住民の言葉で「白い林」を意味するカーチンガである。

カーチンガ地域のおもな土地利用は粗放的な牧畜である。 牧草を植えるでもなく、カーチンガの灌木を刈り払っただけの裸地の牧場に、牛が放牧されている。 乾季で餌に乏しい牧場の牛の親子の痩せこけた姿が、このような粗放的な牧畜を主な産業とするピアウイ州の貧しさを象徴している。

2011年9月2日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-7 51 26.11, -41 55 37.90 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 199°

PanoraGeo-No.466

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 7 /15 |

パルナイーバ川源流部の台地における大豆栽培Soybean cultivation on the plateau of the upper Parnaiba River |

Page

|

ピアウイ州南西部のパルナイーバ川源流部には、パルナイーバ堆積盆地の古生代石炭紀の堆積岩からなる台地が広がっている。 侵食されにくい地層の表面に沿う平坦な台地面からなるメサあるいはごく緩やかなケスタで、ブラジルではシャパーダと呼ばれている。 台地の自然植生は、ブラジル高原中央部から続くセラード(サバナ)である。

写真はそのような台地の上にひらかれた穀物畑で、一部にトウモロコシ畑もあるが、多くは大豆畑である。 本来、大豆は温帯地方の作物で、ブラジルでは南部地方でしか栽培されていなかった。 しかし、1990 年代に、ブラジル内陸のサバナ気候地域(カンポセラード)の開発に際し、品種改良などによって熱帯でも大豆の栽培が可能になった。 以降、マトグロッソ州やゴイアス州などを中心に、熱帯産大豆の生産が爆発的に広まった。

写真にあるピアウイ州の大豆栽培もその一環である(参考:ブラジル各州の大豆の生産量)。 ピアウイ州の大豆生産量は、最近 10 年間(2014-23年)に 2.3 倍になっている。 しかし、これでもブラジル総生産量の 2.3% (2023年)にすぎず、29.2%を占めるマトグロッソ州のような大生産地に比べれば、微々たるものである。

2011年9月4日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-9 14 42.78, -44 45 11.68 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 267°

PanoraGeo-No.467

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 8 /15 |

カピバラ山地のケスタ崖Cuesta scarp of the Capivara Mountain (Serra da Capivara) |

Page

|

ピアウイ州の南東部を南西-北東に走る山地をボンジェズスドグルゲイア山地というが、その東北部でカピバラ山地(現地名:セラダカピバラ)とよばれる部分がこの写真で、世界文化遺産のセラダカピバラ国立公園はここにある。 古生代の地層からなるこの山地は、地質的にはパルナイーバ堆積盆地の南東縁であり、地形的には緩く北西に傾く地層がつくるケスタ崖(階崖)である。

パルナイーバ堆積盆地は、古生代から中生代にかけて、ブラジル楯状地の一部が沈降し、そこに土砂や礫が堆積したが、その後静かに(激しい褶曲運動などなしに)隆起した結果、現在ではほぼ水平ないし緩く傾斜した地層からなる台地になっている。 すなわち、小規模ではあるが典型的な卓状地である。 これに対して、ケスタ崖の下(写真の手前)の平地は、サンフランシスコ川沿岸にひろがる侵食平野で、先カンブリア時代の古い岩石からなる楯状地である。

谷筋などには若干緑が見えるが、山麓から山地にかけて、一面、落葉したカーチンガ(有刺灌木林)がひろがっている。

2011年9月3日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-8 48 58.44, -42 30 14.51 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 341°

PanoraGeo-No.468

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 9 /15 |

セラダカピバラ国立公園の人気スポット、ペドラフラーダ(穴あき岩)の凱旋門Arco do Triunfo da Pedra Furada, an popular spot in Serra da Capivara National Park |

Page

|

セラダカピバラ国立公園は、世界最多ともいわれる岩絵をはじめとする先史人類の遺跡の存在が、登録基準ⅲの「文明の証拠」に当てはまるとされて世界文化遺産になったが、その自然景観にも見るべきものが少なくない。

観光的にもっとも人気のあるのはこの写真の「ペドラフラーダ(穴あき岩)の凱旋門」である。 接近して並走する2本の節理沿いにできた峡谷の間の尾根が両側から侵食され後退し、薄くなり、ついに穴が空いてしまったというもの。 パルナイーバ堆積盆地の最下位にある古生代シルル紀のセラグランデ層砂岩からできている。

アメリカ大陸の人類史を書き換えるかもしれない重要遺跡ボケロン・ダ・ペドラ・フラーダ岩陰遺跡の「ペドラ・フラーダ」とは、この穴あき(Furada)岩(Pedra)のことである。 セラダカピバラ国立公園には 1354 の遺跡があるが、そのうち 204 が一般公開され、17 は体の不自由な人でも見学可能なように整備されている1)。

*1) FUMDHAM-Fundação Museu do Homem Americano (アメリカ人類博物館財団)公式HP: http://fumdham.org.br/ (迫力ある画像と最新の正確な情報が閲覧できる--少し重いのが難点--。また、ポルトガル語のみ)

2011年9月2日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-8 50 2.82, -42 33 13.39 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 51°

PanoraGeo-No.469

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 10 /15 |

先史人類の生活の場、ケスタ崖に切り込む峡谷A small valley cut into the cuesta cliff, a place of prehistoric human life |

Page

|

セラダカピバラ国立公園付近のカピバラ山地のケスタ崖は、急斜面を流れ下る急流や滝の侵食によって小谷が多数つくられ、複雑な地形になっている。 小谷の多くは、平らな谷底とその両側に聳える切り立った谷壁からなる峡谷状の地形である。 写真は、そのような小谷のひとつ、バイシャン・ダ・ペドラ・フラーダ(Baixão da Pedra Furada、穴あき岩のある大きな低地)と呼ばれる谷である。

幅 100~200mの平らな谷底は灌木林(カーチンガ)で覆われ、ほとんど垂直な谷壁には地層がむき出しになっている。 比高 100mあまりあるこの谷壁は、下の方が褐色の砂岩層、上の方に白い玉石(たまいし)の礫岩層(右の写真)が重なっている。 いずれも古生代シルル紀(4.2 億~4.4 億年前)に周氷河環境のもとに形成された融氷河流堆積物で、パルナイーバ堆積盆地(卓状地)の最下位の地層(セラグランデ層群イプー層)である。

このような谷の谷壁には、先史人類が雨露を凌ぐのに好適なオーバーハングした岩壁も多い。 そのようなところに見られる岩陰遺跡には多数の岩絵が残され、石器、人骨、たき火跡などが出土する。 セラカピバラ国立公園の複雑な地形は、先史人類にとって、住みやすい環境であったらしい。

2011年9月2日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-8 49 47.26, -42 33 12.14 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 191°

PanoraGeo-No.470

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 11 /15 |

たき火の跡があるフンド・ド・バイシャン・ダ・ペドラ・フラーダ岩陰遺跡Rock shelter remain of Fundo do Baixão da Pedra Furada with traces of bonfires |

Page

|

フンド・ド・バイシャン・ダ・ペドラ・フラーダという長い名は、セラダカピバラ国立公園の目玉である「ペドラフラーダ(穴あき岩)」のある低地(谷)の底または奥という意味で、穴あき岩から谷を 1.6km ほど溯ったところにある。 垂直な岩壁の基部がアンダーカットされてできた岩陰が先史人類の住居などに使われたものである。

この種の岩陰遺跡はセラダカピバラには多数あるが、この写真の遺跡の特徴は、たき火跡がいくつも見つかったことである。 焼けた木材をつかった年代測定では、9420~8980 年という結果が得られている。 この年代はこの地方が湿潤熱帯から現在のような半乾燥熱帯になった時であるといわれている。

この遺跡は、写真遠方に見える青い看板近くにある岩絵「エマ(アメリカダチョウ)の行進」(右の図)より 10cm くらい下まで川の堆積物で埋まっていたが、2001 年の発掘によって、70 あまりの岩絵やたき火跡が発見された。

2011年9月2日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-8 49 14.92, -42 33 30.42 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 45°

PanoraGeo-No.471

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 12 /15 |

セラダカピバラ遺跡の崖を刻む小さな峡谷A small gorge carved through the cliffs of the Serra da Capivara Rimain |

Page

|

ブラジル北東部地方、ピアウイ州のセラダカピバラ国立公園には、多くの絶壁の麓に岩陰遺跡が残っているが、そのような絶壁を流れ下る雨水が小さな峡谷を掘り込んでいるところがある。 写真はそのような峡谷を下流から見上げたものである。 写真右半分はこの峡谷左岸の垂直な谷壁で、古生代シルル紀のかなり固い地層からできている。 写真左には、雨季になると滝が懸る岩盤(水みちが赤い鉄さびで染まっている)が見えるが、この地方は、5月から 10 月までほとんど雨が降らない乾季のため、水は涸れている。 このような峡谷は滝が岩盤を侵食して後退(上流に移動)したあとに残される地形である。

垂直な谷壁の表面には、断面が円弧状の樋のような溝が上下に伸びている。 滝に近いものは緩やかな円弧(半径が大)、手前にはそれより急な円弧の溝がある。 このような溝は、岩盤河床にできたポットホール(甌穴)や滝壺の中を渦巻く水流で礫が旋回し、岩盤を掘り込むことによってできる。 こちらを見ればイメージがはっきりするかもしれない。

アルゼンチン北西部の世界遺産タランパヤ川峡谷の「パイプオルガン」のパイプは、おそらくこの種の溝で世界最大のものであろう。

2011年9月2日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-8 49 15.25, -42 33 30.86 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 4°

PanoraGeo-No.447

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 13 /15 |

ボケロン・ダ・ペドラ・フラーダ岩陰遺跡の絶壁Cliffs of the rock shelter remain of Boqueirão da Pedra Furada |

Page

|

この写真の反り返った高い絶壁の麓に、セラダカピバラ国立公園の約 1354 カ所ある遺跡の中で、もっとも重要なボケロン・ダ・ペドラ・フラーダ岩陰遺跡がある。 ブラジル・フランス合同チームにより 1978 年から 10 年間にわたり発掘が行われ、得られた多数の出土品について C14 年代測定が実施された。 その結果から、この発掘のリーダーであるニージ・ギードン(Niède Guidon)女史は、アメリカにおける先史人類の最古の痕跡は5万年前で、その人たちはアフリカから渡来したという新説を主張するようになった。 これは、アメリカ最初の人類は、約 12000~15000 年前、ベーリング海峡を渡って北アメリカに入り、後に南アメリカにも拡散したという従来の常識と異なるもので、両説の間で激しい論争が起こり、それは最近まで続いてきた。

従来の説より古い遺跡がチリ(モンテベルデ遺跡、18500 年前)で発見されたり、セラダカピバラ遺跡について新しい熱ルミネッセンス法(TL)や光ルミネッセンス法(OSL)で年代測定した結果、 22000 年前とか最低でも 30000 年という結果が得られたなど、新説を支持するデーターが近年増えつつある(この件についての詳細はこちら)。 セラダカピバラ国立公園は、アメリカで最古の人類集団のひとつが住んでいた証拠の地として、1991年、ユネスコの世界文化遺産に指定されている。

2011年9月2日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-8 50 9.56, -42 33 21.93 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 72°

PanoraGeo-No.472

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 14 /15 |

セラダカピバラ国立公園ボケロン・ダ・ペドラ・フラーダ遺跡の岩絵Rock paintings of the Boqueirão da Pedra Furada Remain in the Serra da Capivara National Park |

Page

|

セラダカピバラ国立公園の遺跡には3万点の岩絵があるといわれ、これは世界一の数である。 岩絵はこの写真のような多彩である。題材には、人間と動物が最も多く、植物、擬人化した動物や幾何学的図形などもある。 人間では、狩り、戦争、ダンス、性行為、日常生活のさまざまな動作を示すものが多く、当時の人たちの日常を垣間見ることができる。 動物では、鹿、カピバラ、トカゲ、ダチョウ、ジャガーなどが目立つ。 色遣いも多彩で、赤い色の顔料(ヘマタイト)を使ったものがもっとも多いが、黄色(ゲータイト)、白(カオリナイトまたは石膏)、黒(動物の骨を焼いて潰す)、灰色(赤いヘマタイトに白いカオリナイトを混合)などもある。

これらの岩絵が描かれた年代については、岩壁から剥げ落ちて土に埋まった絵付の岩片が2万年前とされる土層から採集されたという報告*1)があり、少なくとも2万年以上前という古い絵があることが明らかになっている。

*1)Lage, M.C.S.M.(1998):Datações de pinturas rupestres da área do Parna Serra da Capivara. Clio Arqueologica. 13, p.203-213.

2011年9月2日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-8 50 9.21, -42 33 20.75 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り -

PanoraGeo-No.473

画像をクリックすると拡大・高画質画像になり、右下の✕でもとに戻ります

| ピアウイ州の世界遺産セラダカピバラ | 15 /15 |

セラダカピバラ国立公園、石畳の遺跡観察路に現れたカピバラCapybara on the cobble paved observation path in the Cerra da Capivara National Park |

Page

|

セラダカピバラ国立公園には、多種のコウモリを除いても33種の哺乳動物が棲んでいる。 ジャガー(現地名オンサ)を最大に、石を使って硬い木の実を割る知恵があるオマキザルやアルマジロ、もちろんこの公園の名となっているカピバラやその仲間のアグーチやモコーも棲んでいる。 カピバラは石畳の観察路まで出てきてビジターを楽しませてくれる。

石畳の材料になっている玉石(たまいし、cobble)は、この付近の谷の垂直な谷壁をつくる古生代シルル紀の礫岩層(セラグランデ層群イプー層)からのものである。

2011年9月2日撮影 カメラの位置 (緯度,経度):-8 50 10.55, -42 33 20.22 (Google Map) 撮影方向:北から時計回り 6°

PanoraGeo-No.474

Revised on April 23, 2025